Gehen wir die Sache heute mal etwas ruhiger an. Zum Beispiel mit Southerly vom tollen Label Arctic Rodeo Records, das uns in der jüngeren Vergangenheit schon mit neuen Alben von Solea bis Jonah Matranga beglückte. Jedenfalls schickt sich ihr neustes Release an, sich ganz tief in den Herzensregionen des Hörers zu verheddern. „Storyteller & The Gossip Columnist“ erinnert in seinem Schönklang stellenweiße sogar fast an das letzte Album der Fleet Foxes. Das Ganze wird allerdings erweitert um eine orchestrale Erhabenheit, dass man sich wünscht, diese Band eben in jenem Moment in einem perfekt ausbalancierten Konzertsaal live zu erleben. Wobei, Band ist eigentlich das falsche Wort. Denn das Album von Songwriter Krist Krueger ist eigentlich aus einem Ein-Mann-Projekt hervor gegangen. Allerdings haben sich zahlreiche Musiker aus dem Hause Desert City Soundtrack und Wilco zu ihm ins Schlafzimmer geschlichen, um seinen Gedanken einen musikalischen Schleier über zu streifen. 2006 hat sich der Musiker dann entschlossen, sich doch mit einer festen Band in den Proberaum zu wagen und Southerly zu einer vollwertigen Band aufgeblasen. Mit ihnen entwirft er nun 14 Indie-Folk-Schwärmereien, die vor allem deshalb so hell strahlen, weil sie sich abseits aller Songstrukturen bewegen. Refrains sucht man weitestgehend vergebens. Stattdessen scheinen hier alle einfach mal zu machen, worauf sie gerade Lust haben. Gegen alle Konventionen ist „Storyteller & The Gossip Columnist“ ein Befreiungsschlag der subtilen Sorte. Ein Album für das man sich Zeit nehmen muss. Das einen aber gerade dann als treuer Begleiter zur Seite springt, wenn die fallenden Regentropfen vor dem Fenster mal wieder die Einsamkeit im Herzen zu spiegeln scheinen.

Anschließend lassen wir uns dann von Bat For Lashes in die Dunkelkammer schubsen. Dort treibt die lieb gewonnene Schwerenöterin Natasha Khan ihr Unwesen und überrascht auf dem Nachfolger ihres gefeierten Erstlings mit einer Stilvielfalt, die man ihr gar nicht zugetraut hätte. Schon das Frontcover mutet so betörend an, als hätte Tim Burton es ihr auf den Leib geschrieben. Die Musik bewegt sich eng an der Fassade dessen, was man gemeinhin als Gothic bezeichnet, vermeidet es aber über weite Strecken die oftmals bemühten Klischees zu bedienen. Stattdessen geleitet einen die Platte durch ein musikalisches Spukschloss, das auf der einen Seite eine mystische Erhabenheit ausstrahlt, wie Kronleuchter („Moon And Moon“), dann aber wieder zärtlich die Herzkammern durchdringt, wie Silhouetten („Daniel“). „Two Suns“ ist Geistermusik. Überall kratzt es. Scheppert es. Poltert es. Ein kalter Schauer durchfährt einen, wenn das Klimpern des Flügels die Songs vor sich hertreibt, wie ein Poltergeist auf Terrormodus. Alles in allem ein anmutendes, bisweilen betörendes, manchmal mysteriöses Popwerk, das in einer besseren Welt geradewegs auf dem Spitzenplatz der Charts landen würde. So verharrt es in den Zwischenräumen der Popmusik. Und kriecht in dunklen Nächten immer wieder aus den Ritzen, um mit seiner dunklen Aura ein Tor in eine andere Welt aufzustoßen.

Etwas weniger verstörende Klänge präsentieren uns hinterher Babylon Circus aus Lyon. Die beiden Schwerenöter David und Manu sind schon seit 13 Jahren aktiv und posaunen auf ihrem aktuellen Album „La Belle Étoile“ so hemmungslos drauf los, dass man auf der Stelle fröhlich im Takt schunkelt. Mit brachialen Balkan-Plattitüden haben sie allerdings nichts am Hut. Stattdessen schimmern immer wieder subtile Zwischentöne durch, die sich zu früher Stunde bei Liveshows von Shantel einschleichen, bevor er die Partymeute bedient. Alles in allem scheinen die beiden das klassische Liedgut ganz bewusst in einen Popkontext zu überführen, verheddern sich dabei aber auch mal. Wenn sich gerappte Parts in die Songs schleichen, wie in „L´envol“ oder „Sur La Tete“, dann wirkt das zunehmend bemüht. Oder in dem Volksfest-Stampfer „Marions-nous Au Soleil“ mit Unterstützung von Karina Zeviani, da möchte man auf der Stelle die Flucht ergreifen. Dem gegenüber stehen aber immer wieder romantische Klänge der Marke „La Cigarette“ und „Le Fills Caché Du Pape“. Letztlich mutet die Scheibe an, wie ein Spaziergang übers Volksfest. Zwischen den ganzen Attraktionen ist es da ja auch immer der verliebte Blick des Partners, der dem Abend etwas Formvollendetes spendet.

Babylon Circus spielt übrigens am 7. Mai in den Posthallen.

Anschließend wagen wir mal einen seltenen Abstecher in luftige Höhen. Soll heißen: in die Charts. Girls Aloud werden derzeit ja regelrecht mit Lobeshymnen überschüttet. Sogar die Pet Shop Boys haben sich zuletzt ihren Produzenten geschnappt, um ihr neues Album „Yes“ einzuspielen. Nun also steht „Out Of Control“ in den Startlöchern. Schon beim ersten Track schleicht sich das Gefühl ein, dass die Mädels es verstehen, einen pfiffigen Popmoment zu arrangieren. Die Tracks laufen zwar schon beim ersten Durchlauf runter, wie Butter, verkommen aber dennoch nicht zur plumpen Begleitmusik für die nächste Popo-Wackel-Hochglanzproduktion, die passend zur Veröffentlichung auf den einschlägigen Musiksendern platziert wurde. Stattdessen schieben sich immer wieder charmante Glanzlichter zwischen die poppige Soße, die nach Ende des ersten Viertels Gott sei Dank in den endlosen Weiten des Experimenttierfelds Pop versickert. „Love Is The Key“ würde wahrscheinlich, genauso wie „Miss You Bow Wow“, ebenso in einer Schrammelrockvariante der Arctic Monkeys funktionieren. Und „Turn To Stone“ reibt sich mit seiner kantigen Attitüde an den Sound von Lily Allen, verzichtet aber auf das Prinzip der Doppelbödigkeit. Nein, Girls Aloud sind und wollen Pop sein. Und dennoch entpuppen sich Songs wie „Fix Me Up“, setzt man sie in den Kontext zum Gedudel in den Charts, als gelungene Alternative zu dem Sirenengeheul, das da über weite Strecken aus der Klobrille des Pop sprudelt. Girls Aloud sind damit so etwas wie die neuen Sugababes. Und es würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere Song von ihnen bald in den Indie-Discos des Landes rauf und runter läuft.

The Do preschen hinterher dann mit Kinderchor und Flötensolo um die Ecke, als wollten sie den nächstgelegenen Spielplatz in einen Konzertsaal verwandeln. Ihr Album „A Mouthful“ entwirft eine charmante Idee davon, wie Arcade Fire klingen würden, wenn sie blitzeblanken Pop spielen würden. Die Musik erinnert zeitweise an französischen Chanson, aber immer angereichert um ein paar schicken Beat-Basteleien. Dann wieder spürt man eine Melodieseligkeit, wie sie derzeit nur „Hello Saferide“ liebenswürdiger hinkriegen. Mit fünfzehn Tracks ist die Scheibe zwar eine Spur zu lang geraten und so manchen Experimentierkasten hätten sie lieber in der Ecke verstauben lassen sollen. Dennoch merkt man den beiden Protagonisten an, dass sie sich hingebungsvoll für die Musik aufopfern. Es sollten sich also alle, die es spannend finden einer Band auch mal beim Frickeln zuzusehen, diese Tracks reinziehen. Näher wird man The Do nämlich nicht mehr kommen. Nach diesem Werk kann eigentlich nur noch der große Popmoment folgen. Soll heißen: Abflug in die Charts. Hoffen wir, dass sich die Beiden dabei ihren verschrobenen Charme bewahren. Alles in allem ein grundsympathisches Album mit vielen Ecken und Kanten zum sagen wir mal: lieb haben lernen.

Auf den Boden der Tatsachen holen einen dann Kreisky zurück. Die versehen Post Punk mit österreichischem Dialekt und klingen dabei so herrlich schräg, dass man auf der Stelle seine Gitarre aus dem fünften Stock schleudern möchte. Die zerberstende Fensterscheibe bietet die ultimative Szenerie für Tracks, wie „Die dummen Schweine“. Atemlose Gitarrenriffs schälen sich in die Gehörgänge. Die Texte wirken, als wollten sie sich als österreichische Alternative zu Art Brut empfehlen. Oder als die offiziellen Nachfolger von den schmerzlich vermissten Surrogat. „Was ist denn das für eine Party? Was macht denn das für einen Sinn? Geladene Gäste, geladene Gewehre. Und bitte, weswegen knurrt der Hund?“ heißt es in „Geladene Gewehre“. Hier scheint die Musik von Jens Rachut ihre Spuren hinterlassen zu haben. Dennoch wollen Kreisky immer lieber Pop als Punk sein. Und steuern mit ihrer Karre geradewegs auf den Erfolgs-Highway zu. „Meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld“ ist ein gelungener, zehnteiliger Songzyklus von einer aufstrebenden Combo, die man (er)hören wird. Ob sie nun will oder nicht.

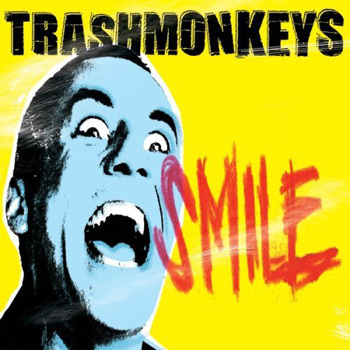

Hinterher wird dann erstmal die Partykeule geschwungen. Die Trashmonkeys hüpfen mit einer tanzbaren Gitarrenbreitseite aus der Torte, dass man ihnen schon beim Opener ihres neuen Albums zu Füßen fällt. Die Mucke auf „Smile“ mutet stellenweise wie eine gelungene Alternative zu den Hives an. Auf jeden Fall kann man sich leibhaftig vorstellen, wie sie mit Krachern, wie „Leaving Home“ oder dem grandiosen „Give That To Me“ alles in Grund und Boden rocken. Dass sie noch dazu nicht bereit sind, den tanzbaren Sound zum Trademark zu verkehren, sorgt dafür, dass die Scheibe auch bis zum Ende spannend bleibt. Nach dem famosen Auftakt wird nämlich auch mal der Hüftschwung zu ska-lastigen Melodien geprobt oder in choralen Refrains der Marke Beach Boys geschwelgt. Alles in allem ist „Smile“ damit das beste Argument für die Jungs, endlich in die Fußstapfen der Beatsteaks zu treten und vollends durchzustarten. Ich jedenfalls wünsche ihnen dabei nur das Beste und schicke „Smile“ mit einem fetten Grinsen im Gesicht auf Dauerrotation.

Elektropop der düsteren Sorte gibt es hinterher von Tim Exile. Der hat mit „Listening Tree“ bei „Warp“ angedockt und verliert sich in einem verspulten Mix aus Depeche Mode-Anleihen und Akufen-Basteleien. Da wird geklebt, gecuttet, zerschreddert und gepoltert, was das Zeug hält. Man braucht sehr viel Geduld, bis man sich in dem düsteren Ambiente zu Recht findet. Passagenweise erinnert das Ganze an ein 2009er Update von Babylon Zoo. Doch der Produzent ist zu schlau, sich nur auf einen Sound zu versteifen. Stattdessen umschifft er den vernebelten Hafen mit seinem musikalischen Elektroboot, legt einen imposanten Teppich aus Ambient-Klängen aus und stibizt unter dem Schutz des nebligen Schleiers ein imposantes Arsenal an Düster-Elementen. Diese verschraubt er dann elegant mit einem futuristischen Elektro-Geäst und entwirft so einen imposanten Käfig, der das dunkle Gesicht der 80er einkerkert und anno 2009 wieder in die Freiheit entlässt.

Dan Michaelson & The Coastguards tauchen uns zu guter Letzt dann noch in musikalisches „Saltwater“. Der Frontmann der Londoner Band Absentee schart auf seinem „Soloalbum“ eine Gruppe von Freunden und Bekannten um sich und tobt sich mal so richtig aus. Schon im zweiten Song „Now I´m A Coastguard“ gibt er den Brummbär und verzaubert uns anschließend mit acht weiteren Schmachtfetzen, die sich im Grenzgebiet zwischen Tom Waits und Cat Power einnisten. Auf dem Album geht es darum, mit sich selbst klar zu kommen, sagt er und zugegeben: man kann sich zu „Saltwater“ ganz vortrefflich ins dunkle Zimmer einschließen und nachts auf den Balkon gebrochene Herzen aus Zigarettenqualm in die Luft malen. Die zurückgelehnten Klänge des Orchesters aus Mitgliedern der Magic Numbers, Rumble Strips, Broken Family Band und Ed Harcourt tun dazu ihr übriges, dass sich der geneigte Melancholiker so schnell nicht mehr aus diesem sanften Reigen betörender Traurigkeit loszureißen vermag. Und damit genug geschluchzt für heute. Ist ja Frühling. Also lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.

// alexander nickel-hopfengart

Gehen wir die Sache heute mal etwas ruhiger an. Zum Beispiel mit

Gehen wir die Sache heute mal etwas ruhiger an. Zum Beispiel mit  Anschließend lassen wir uns dann von

Anschließend lassen wir uns dann von  Etwas weniger verstörende Klänge präsentieren uns hinterher

Etwas weniger verstörende Klänge präsentieren uns hinterher  Anschließend wagen wir mal einen seltenen Abstecher in luftige Höhen. Soll heißen: in die Charts. G

Anschließend wagen wir mal einen seltenen Abstecher in luftige Höhen. Soll heißen: in die Charts. G The Do

The Do Auf den Boden der Tatsachen holen einen dann

Auf den Boden der Tatsachen holen einen dann  Hinterher wird dann erstmal die Partykeule geschwungen. Die

Hinterher wird dann erstmal die Partykeule geschwungen. Die  Elektropop der düsteren Sorte gibt es hinterher von

Elektropop der düsteren Sorte gibt es hinterher von  Dan Michaelson & The Coastguards

Dan Michaelson & The Coastguards

UND WAS NUN?