Was passiert, wenn sich ein Soundtüftler der Marke Danger Mouse und der italienische Hollywood-Komponist Daniele Luppi zusammentun, um eine Hommage an den guten alten Spaghetti-Western aufzunehmen, kann man sich in diesen Tagen unter dem Namen „Rome“ zu Gemüte führen. Der Silberling strotzt nur so vor Übermut, alles wurde möglichst pompös und bewegend arrangiert und weil man mit der Platte keineswegs in einer bestimmte Nische verstauben wollte, hat man mit Norah Jones und Jack White gleich noch zwei glamouröse Zugpferde dazu bestellt, die dem Sound des fulminanten Duos die letzte Ehre erweisen. Am Ende entspringt daraus ein fünfzehnteiliges Epos – so herzergreifend arrangiert – dass man sich Liebsten auf der Stelle ein neues Surround-System im Wohnzimmer installieren möchte. Wer sich gerne an diversen James Bond-Soundtracks ergötzt, wird sich von diesem Sound genauso umschlungen fühlen, wie all jene, die sich zum Frühstück erstmal einen Soundtrack von Morricone zu Gemüte führen. Alles in allem ist „Rome“ ein weiteres, großartiges Projekt, das zeigt, dass Danger Mouse gerade der beste Konzept-Künstler der Gegenwart ist.

Was passiert, wenn sich ein Soundtüftler der Marke Danger Mouse und der italienische Hollywood-Komponist Daniele Luppi zusammentun, um eine Hommage an den guten alten Spaghetti-Western aufzunehmen, kann man sich in diesen Tagen unter dem Namen „Rome“ zu Gemüte führen. Der Silberling strotzt nur so vor Übermut, alles wurde möglichst pompös und bewegend arrangiert und weil man mit der Platte keineswegs in einer bestimmte Nische verstauben wollte, hat man mit Norah Jones und Jack White gleich noch zwei glamouröse Zugpferde dazu bestellt, die dem Sound des fulminanten Duos die letzte Ehre erweisen. Am Ende entspringt daraus ein fünfzehnteiliges Epos – so herzergreifend arrangiert – dass man sich Liebsten auf der Stelle ein neues Surround-System im Wohnzimmer installieren möchte. Wer sich gerne an diversen James Bond-Soundtracks ergötzt, wird sich von diesem Sound genauso umschlungen fühlen, wie all jene, die sich zum Frühstück erstmal einen Soundtrack von Morricone zu Gemüte führen. Alles in allem ist „Rome“ ein weiteres, großartiges Projekt, das zeigt, dass Danger Mouse gerade der beste Konzept-Künstler der Gegenwart ist.

Chapeau Claque werden in diesem Jahr nicht nur beim Würzburger Umsonst und Draussen-Festival auf der Bühne stehen, sie haben auch heimlich still und leise ein drittes Album veröffentlicht, das einem eine Sonne aufs Gesicht zaubert. „Hab & Hut“ lohnt sich allein schon aufgrund der fulminanten Single „Platte an“, die Mia. zeigt, welche Richtung sie nach „Tanz der Moleküle“ hätten einschlagen sollen. Schon nach wenigen Sekunden fängt man an mitzusummen, reißt sich die Socken von den Füßen und tänzelt durchs Planschbecken im Vorgarten. Fans melancholischer Musik müssen aber trotzdem nicht traurig sein. Für etwas Herzschmerz ist natürlich ebenfalls gesorgt, auch wenn mir persönlich die pfiffigen Songs wesentlich besser gefallen. Am Freitagabend (24.6.) spielt die Band um 21.05 Uhr auf der „Drinnen Bühne“ des U&D-Festivals auf dem Mainwiesen.

Chapeau Claque werden in diesem Jahr nicht nur beim Würzburger Umsonst und Draussen-Festival auf der Bühne stehen, sie haben auch heimlich still und leise ein drittes Album veröffentlicht, das einem eine Sonne aufs Gesicht zaubert. „Hab & Hut“ lohnt sich allein schon aufgrund der fulminanten Single „Platte an“, die Mia. zeigt, welche Richtung sie nach „Tanz der Moleküle“ hätten einschlagen sollen. Schon nach wenigen Sekunden fängt man an mitzusummen, reißt sich die Socken von den Füßen und tänzelt durchs Planschbecken im Vorgarten. Fans melancholischer Musik müssen aber trotzdem nicht traurig sein. Für etwas Herzschmerz ist natürlich ebenfalls gesorgt, auch wenn mir persönlich die pfiffigen Songs wesentlich besser gefallen. Am Freitagabend (24.6.) spielt die Band um 21.05 Uhr auf der „Drinnen Bühne“ des U&D-Festivals auf dem Mainwiesen.

Etwas verspätet konnten wir in diesen Tagen dann auch noch in das neue Gorillaz-Album rein schnuppern, das mit einer regelrechten Fülle an elektronischen Sounds ausgestattet ist. „The Fall“ gelingt der Spagat zwischen Melancholie und Tanzfläche zwar nicht über die volle Distanz – gerade zur Mitte hin droht die Eleganz, welche die beiden Vorgängeralben ausstrahlten, ein wenig im Effektgewitter unterzugehen – wenn man allerdings bedenkt, dass die Scheibe über einen Zeitraum von 32 Tagen in zig verschiedenen Städten (und noch dazu per iPad) eingespielt wurde, wirkt es am Ende nur konsequent, dass viele Songs eine gewisse Aufbruchsstimmung ausstrahlen. Am Ende schafft es „The Fall“ leider nicht, an die drei grandiosen Vorgänger heran zu reichen, versüßt allen Gorillaz-Fans aber die Zeit bis zum nächsten offiziellen Release, welches Damon Albarn und Jamie Hewlett dann hoffentlich wieder in mühevoller Kleinstarbeit im Studio zusammenbasteln.

Etwas verspätet konnten wir in diesen Tagen dann auch noch in das neue Gorillaz-Album rein schnuppern, das mit einer regelrechten Fülle an elektronischen Sounds ausgestattet ist. „The Fall“ gelingt der Spagat zwischen Melancholie und Tanzfläche zwar nicht über die volle Distanz – gerade zur Mitte hin droht die Eleganz, welche die beiden Vorgängeralben ausstrahlten, ein wenig im Effektgewitter unterzugehen – wenn man allerdings bedenkt, dass die Scheibe über einen Zeitraum von 32 Tagen in zig verschiedenen Städten (und noch dazu per iPad) eingespielt wurde, wirkt es am Ende nur konsequent, dass viele Songs eine gewisse Aufbruchsstimmung ausstrahlen. Am Ende schafft es „The Fall“ leider nicht, an die drei grandiosen Vorgänger heran zu reichen, versüßt allen Gorillaz-Fans aber die Zeit bis zum nächsten offiziellen Release, welches Damon Albarn und Jamie Hewlett dann hoffentlich wieder in mühevoller Kleinstarbeit im Studio zusammenbasteln.

Snoop Dogg hat mit seinem letzten Album „Malice ‚N Wonderland“ überraschender Weise wieder an gute, alte Zeiten anknüpfen können. Nun macht er sich daran seinem breiten musikalischen Gesamtwerk ein weiteres Level hinzuzufügen. „Doggumentary“ möchte dabei mal wieder alles auf einmal sein. Da wird mit Bootsy Collins gegroovt, mit David Guetta auf die Kacke gehauen und sogar Willie Nelson darf auf einen Sprung im Studio vorbei schauen. Aufhorchen lässt das Werk immer dann, wenn Snoop sich ein nostalgisches Soundgewand der Marke Dr. Dre überstülpt, was zusammen mit Devin The Dude, Pilot oder Wiz Khalif ganz vorzüglich zum Cruisen einlädt. Alles in allem ist am Ende wirklich für Jeden etwas dabei. Das ist Fluch und Segen zugleich. Lässt es die Platte doch ziemlich zerrissen wirken. Snoop dürfte damit einer der wenigen Künstler sein, welchem man raten möchte, sich für jedes Album auf ein bestimmtes Konzept zu beschränken. Da würde mit Sicherheit der eine oder andere Klassiker dabei herausspringen.

Snoop Dogg hat mit seinem letzten Album „Malice ‚N Wonderland“ überraschender Weise wieder an gute, alte Zeiten anknüpfen können. Nun macht er sich daran seinem breiten musikalischen Gesamtwerk ein weiteres Level hinzuzufügen. „Doggumentary“ möchte dabei mal wieder alles auf einmal sein. Da wird mit Bootsy Collins gegroovt, mit David Guetta auf die Kacke gehauen und sogar Willie Nelson darf auf einen Sprung im Studio vorbei schauen. Aufhorchen lässt das Werk immer dann, wenn Snoop sich ein nostalgisches Soundgewand der Marke Dr. Dre überstülpt, was zusammen mit Devin The Dude, Pilot oder Wiz Khalif ganz vorzüglich zum Cruisen einlädt. Alles in allem ist am Ende wirklich für Jeden etwas dabei. Das ist Fluch und Segen zugleich. Lässt es die Platte doch ziemlich zerrissen wirken. Snoop dürfte damit einer der wenigen Künstler sein, welchem man raten möchte, sich für jedes Album auf ein bestimmtes Konzept zu beschränken. Da würde mit Sicherheit der eine oder andere Klassiker dabei herausspringen.

Ben Harper wird hierzulande leider immer noch so ein bisschen unterschätzt. Viele bezeichnen ihn als den „besseren Lenny Kravitz“, wobei man sich nie so ganz sicher sein kann, ob das wirklich als Kompliment gemeint ist. Seine aktuelle Platte hat er nach seinem Stelldichein bei der Allstar-Combo „Fistful Of Mercy“ wieder ganz alleine eingespielt. Das wiederum scheint ihn regelrecht zu beflügeln, denn lässt man sich erstmal auf „Give Till It´s Gone“ ein, wirft die Scheibe nur so mit hübschen Mitwipp-Melodien der Marke „Feel Love“ um sich. Darüber hinaus vergisst der kalifornische Musiker aber auch nicht, das Gaspedal durchzutreten, was dazu führt, dass mit „Do It For You, Do It For Us“ und „Clearly Severly“ auch zwei echte Rock-Bretter für schweißtreibende Momente sorgen.

Ben Harper wird hierzulande leider immer noch so ein bisschen unterschätzt. Viele bezeichnen ihn als den „besseren Lenny Kravitz“, wobei man sich nie so ganz sicher sein kann, ob das wirklich als Kompliment gemeint ist. Seine aktuelle Platte hat er nach seinem Stelldichein bei der Allstar-Combo „Fistful Of Mercy“ wieder ganz alleine eingespielt. Das wiederum scheint ihn regelrecht zu beflügeln, denn lässt man sich erstmal auf „Give Till It´s Gone“ ein, wirft die Scheibe nur so mit hübschen Mitwipp-Melodien der Marke „Feel Love“ um sich. Darüber hinaus vergisst der kalifornische Musiker aber auch nicht, das Gaspedal durchzutreten, was dazu führt, dass mit „Do It For You, Do It For Us“ und „Clearly Severly“ auch zwei echte Rock-Bretter für schweißtreibende Momente sorgen.

Data MC dürften derweil all jene von sich überzeugen, die sich schon immer mal gefragt haben, wie Seeed wohl im elektronischen Gewand anmuten würden. Das Album „Daily Mirror“ ist mal wieder voll gestopft mit entspannt-trippigen Sounds, die perfekt mit Sänger Onos Gesangsorgan harmonieren. Das Dreiergespann hat ein Elektro-Jazz-Werk mit Reggae-Anleihen eingespielt, dass so romantisch und detailverliebt klingt, dass man sich jetzt schon wünscht, die Band würde mal von einer hierzulande renommierten Crew durch die großen Arenen geschleift. Diese Songs hier sollten auf der Stelle ins Rampenlicht geschubst werden. Alles groovt, und schwebt und relaxt. Ein besseres Disco-Funk-Album habe ich in diesem Jahr noch nicht gehört.

Data MC dürften derweil all jene von sich überzeugen, die sich schon immer mal gefragt haben, wie Seeed wohl im elektronischen Gewand anmuten würden. Das Album „Daily Mirror“ ist mal wieder voll gestopft mit entspannt-trippigen Sounds, die perfekt mit Sänger Onos Gesangsorgan harmonieren. Das Dreiergespann hat ein Elektro-Jazz-Werk mit Reggae-Anleihen eingespielt, dass so romantisch und detailverliebt klingt, dass man sich jetzt schon wünscht, die Band würde mal von einer hierzulande renommierten Crew durch die großen Arenen geschleift. Diese Songs hier sollten auf der Stelle ins Rampenlicht geschubst werden. Alles groovt, und schwebt und relaxt. Ein besseres Disco-Funk-Album habe ich in diesem Jahr noch nicht gehört.

Die Battles attackieren derweil mal wieder dein Rhythmusgefühl mit einer groß angelegten Hypnose-Attacke, die überraschend leichtfüßig anmutet. Hatte man beim Vorgänger noch das Gefühl soundtechnisch bisweilen mit dem Presslufthammer bearbeitet zu werden, darf sich diesmal auch mal zurückgelehnt werden. „Gloss Drop“ dürfte in diesem Zusammenhang auch für Fans von den Chemical Brothers interessant sein, denn die Jungs haben sich entschlossen einige Gaststars ins Studio zu schleppen, um ihre Songs ein bisschen aufzupäppeln. „Ice Cream“ klingt dann mit freundlicher Unterstützung von Matias Aguayo auch gleich, als wäre Fatboy Slim von einem Kreativitätsschub übermannt worden. „Gloss Drop“ ist ein gelungener Grenzgänger geworden. Ein biestiges, bissiges und tanzbares Album. Mehr davon bitte.

Die Battles attackieren derweil mal wieder dein Rhythmusgefühl mit einer groß angelegten Hypnose-Attacke, die überraschend leichtfüßig anmutet. Hatte man beim Vorgänger noch das Gefühl soundtechnisch bisweilen mit dem Presslufthammer bearbeitet zu werden, darf sich diesmal auch mal zurückgelehnt werden. „Gloss Drop“ dürfte in diesem Zusammenhang auch für Fans von den Chemical Brothers interessant sein, denn die Jungs haben sich entschlossen einige Gaststars ins Studio zu schleppen, um ihre Songs ein bisschen aufzupäppeln. „Ice Cream“ klingt dann mit freundlicher Unterstützung von Matias Aguayo auch gleich, als wäre Fatboy Slim von einem Kreativitätsschub übermannt worden. „Gloss Drop“ ist ein gelungener Grenzgänger geworden. Ein biestiges, bissiges und tanzbares Album. Mehr davon bitte.

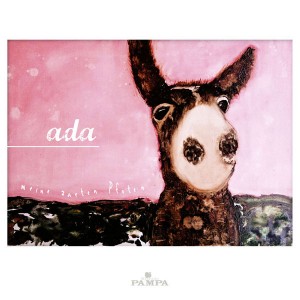

Lady Ada platziert derweil nicht nur ein süß-dahin-gekritzeltes Pony auf dem Frontcover ihres aktuellen Albums, sie lässt es auch musikalisch ziemlich schnuckig angehen. „Meine zarten Pfoten“ schleicht sich mit seiner melancholischen Grundstimmung und jeder Menge engelsgleichen Chören an, den Hörer sofort in einen Berg aus Zuckerwatte zu schubsen. Das ist Musik zu der man sich einfach nur in eine weiche Decke einkuscheln möchte. Da fragst du warum…? Na. um die Welt da draußen mal für eine Albumlänge auf „Stand by“ zu schalten. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.

Lady Ada platziert derweil nicht nur ein süß-dahin-gekritzeltes Pony auf dem Frontcover ihres aktuellen Albums, sie lässt es auch musikalisch ziemlich schnuckig angehen. „Meine zarten Pfoten“ schleicht sich mit seiner melancholischen Grundstimmung und jeder Menge engelsgleichen Chören an, den Hörer sofort in einen Berg aus Zuckerwatte zu schubsen. Das ist Musik zu der man sich einfach nur in eine weiche Decke einkuscheln möchte. Da fragst du warum…? Na. um die Welt da draußen mal für eine Albumlänge auf „Stand by“ zu schalten. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.

UND WAS NUN?