Endlich, endlich, endlich… das neue Album von Sophie Hunger steht in den Startlöchern. Jeder, der sie zuletzt auf dem Würzburger Umsonst und Draussen Festival sehen durfte, wird dahin schmelzen wie Vanilleeis auf heißen Himbeeren. „Monday´s Ghost“ präsentiert sich allerdings überraschend aufgeräumt. Man merkt dem Album an, dass es auf die große Bühne schielt. Dennoch schlängelt sich Sophies Stimme gekonnt durch die poppigen Arrangements und setzt dem Ganzen eine individuelle Krone auf. Umso heller erstrahlen Songs, wie „Round And Round“ wenn man sie erstmal „round and round“ laufen lässt. Dann setzen sie sich fest wie Buchpreise. Und weil die Schweizerin es vermeidet zu viele Zugeständnisse an die Musikindustrie zu machen, gelingt ihr der Spagat zwischen pompösen Arrangements und karger Reduktion geradezu hervorragend. Die zurückgezogene Art der Künstlerin kontrastiert das Pop-Element. Und wenn sie dann in „Walzer für niemand“ plötzlich der schweizerdeutschen Sprache frönt, wirkt das so beiläufig, dass man es erstmal gar nicht bemerkt. So elegant jedenfalls hat sich lange keine Künstlerin mehr auf dem roten Teppich der Popmusik postiert…

…und wir gleiten mal rüber zu DJ Koze, der sich mit einem charmanten Remix Sampler anschickt, das Herz der Zuhörer im Sturm zu erobern. Koze hat ja in letzter Zeit immer abstraktere Sounds aus dem Nähkästchen gezaubert Da freut man sich umso mehr, dass er sich auf „Reincarnations – The Remix Chapter 2001-2009“ auf seine zugänglichen „Music is okay“-Zeiten besinnt. Die HipHop-Tracks sind zwar, wie zu erwarten, elektronischen Vorlieben gewichen, aber macht ja nix, wenn das Ergebnis stimmt. So findet man hier allerhand subtil blubbernde Neuschöpfungen von Malarias Klassiker „Kaltes klares Wasser“ und Hildegard Knefs „Ich liebe euch“. Dazu gesellen sich aktuellere Tunes von Matthew Dear („Elementary Lover“), Lawrence („Rabbit Tune“) & Sascha Funke (Mango Cookie“), die ein rundes Gesamtbild abwerfen. Für mich ist „Reincarnations“ das sicher eindrucksvollste Werk seiner Karriere seit „Wo die Rammelwolle fliegt“ – eben weil die Stücke trotz des breiten Spektrums immer unverwechselbar „cosi“ bleiben. Und das muss ihm jetzt erstmal jemand nachmachen.

Solange vertreiben wir uns ein bisschen die Zeit mit dem neuesten Release der kürzlich ins Leben gerufenen Gattung „Punktrance“. Klingt dann aber gar nicht mal so schlimm, was The Subs da ins Dauerfeuer des Blitzlichts schleudern. Eher so nach einer Ergänzungsübung zum letzten Album von den Chemical Brothers mit einem erhöhten Pegel an Popappeal. Ob sie damit 2008 die Musikwelt umkrempeln, sei mal dahin gestellt. Dazu klingt „Subculture“ einfach eine Spur zu sehr nach erforschten Klangebieten. Wer aber nicht genug kriegen kann von Post-New Order-Hüftschwung-Phantasien, der dürfte an diesem Elektro-Hagel seine wahre Freude haben. Und der Euphoriepegel im Club dürfte ebenfalls ins Unermessliche steigen. Die üblichen Verdächtigen aus der Indietronics-Szene a la Digitalism oder die alternden Kollegen von Daft Punk haben ja bereits vor geraumer Zeit unter Beweis gestellt, wie man mit solchen Sounds einen wahren Weitwurfwettbewerb der Neonstäbe inszeniert. Was lediglich die Frage aufwirft, ob dieser Trend zu ballernder Elektro-Disco nicht schon wieder am abebben ist.

Wenn alle Stricke reißen, können wir uns ja immer noch zu der britischen Band Birdpen hinüber retten. Die haben auf „On/Off/Safety/Danger“ ihre psychedelischen Wahnvorstellungen vertont und landen damit irgendwo zwischen Glasvegas und Radiohead. Das Album zieht einen regelrecht in einen Sog der Emotionen. Doch statt hinterher verwirrt im Kreis zu torkeln, lässt man sich fröhlich ins Gras plumpsen und genießt den Anblick der tanzenden Wolkenformationen. Die Stücke steuern währenddessen fast ausnahmslos auf den großen Popmoment zu ohne sich dabei allzu aufdringlich an die Hüfte des Hörers zu klammern. Tanzbar ist das zwar schon irgendwie, aber gleichsam auch der perfekte Soundtrack, um ziellos im Kreis zu wandeln. Wirkliche Strukturen sind auch nach wiederholtem Hören nur schwer auszumachen, auch wenn alles irgendwie nach Hit schreit. Und wahrscheinlich ist es am Ende gerade dieser unkonkrete Moment, der den Songs Leben einhaucht.

Hinterher begeben wir und dann auf eine elektro-affine Space-Odysee mit Ursula 1000. Dessen viertes Album nimmt einen mit auf einen verzerrten Trip durch Schleierwolken aus zuckenden Disco-Blitzen. Klingt fast ein bisschen nach Musical-Atmosphäre, was „Mystics“ da aufs Tablett zaubert. Jedenfalls fühlt man sich nur zu gut aufgehoben in diesen verspulten Zwischenwelten, die der liebe Alex Gimeno hier entwirft. Dass dabei konstant mit Vocal-Samples und Gastsängern gearbeitet wird, macht das ganze extrem abwechslungsreich. Lässt manchen Track sogar in Dancehall-artige Gefilde abdriften. Verliert dabei aber nie das Gesamtkonzept aus dem Blickfeld, dass die Tracks in dreizehn Etappen zu einem wahrlich hinreißenden Mix aus kosmischer Disco und schweißtreibender Elektronik zusammenschweißt. So klingen Ambitionen und von denen haben auch…

Pure Reason Revolution (am 4.4. live in der Posthalle / Würzburg) eine Menge. Auf ihrem Album “Amor Vincit Omnia”, zu deutsch: “Liebe überwindet alles“ versuchen sie industrielles Gestampfe mit Muse-Melodien zu garnieren und das Ganze in aufwendigen Szenerien der Marke Pink Floyd zu platzieren. Soll heißen: hier trifft Hitschleuder auf anspruchsvolles Soundgewand. Die Produktion ist dermaßen aufgeblasen, dass die Kollegen von Coheed & Cambria gegen diesen Böllerregen wirken wie ein feuchter Furz, der in einer Matschpfütze verreckt. Alles in allem wirken die Effekte allerdings manchmal auch etwas aufdringlich, wie ein Knallfrosch, der einem zwischen die Beine springt und die Hosenbeine ansengt. Alles in allem sollten alle, die die Sehnsucht nach einer großen Rockshow mit Lichteffekten plagt, durchaus mal einen Durchlauf riskieren. Mir persönlich wird hier zu viel geprotzt.

Deshalb noch mal rüber geschunkelt zu den Jungs von Lenz. Das Trio aus Berlin versucht sich auf „Augen auf und durch“ an deutschsprachigem Piano Pop und landet damit irgendwo zwischen den Polen Kettcar und Anajo. Die Jungs vermeiden es über weite Strecken in die Klischeefall zu tappen und könnten mit ihrem leicht ironischen Unterton auch den einen oder anderen Popliebhaber unter den Indie-Hörern von sich überzeugen. Eine wirkliche Hitsingle will sich mir zwar auch nach mehreren Durchläufen nicht erschließen. Was aber vorwiegend daran liegt, dass das Album insgesamt auf recht ansprechendem Niveau vor sich hin schippert, ohne dass die Band ins Schwanken geraten würde. „In zu viel Ruhe steckt zu viel Lärm“. Das sind Sätze, die durchaus nachdenklich stimmen. Und am Ende jedem Fan von Virginia Jetzt! etwas Wärme ins verkühlte Romantikerherz injizieren. Alles in allem ein wirklich gelungenes Debüt, dass zwar produktionstechnisch etwas glatt poliert wurde, aber dennoch charmant durchläuft.

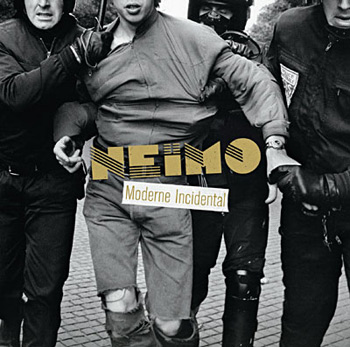

Gleiches gilt für die Franzosen von Neimo. Deren aktuelles Album wurde produktionstechnisch ebenfalls auf Zeitgeist getrimmt, aber Songs, wie „Johnny Five“ und „Echoing Pixels“ rütteln einen trotzdem ordentlich durch und entführen den Hörer in einen Hitreigen der Marke Mando Diao, Sugarplum Fairy und Konsorten. „Moderne Incidental“ ist schlicht die perfekte Vollbedienung für die örtliche Indie-Disse. Dass die Band sich zudem nicht scheut, hin und wieder das Tempo raus zu nehmen, sorgt für ein hohes Maß an Dynamik. Durchhänger sind zwar auch ein paar drauf. Aber im richtigen Moment die Regler hochgedreht und dein Schlafzimmer wird zur Kissenschlacht-Zone. Salto vorwärts in die Arme der Liebsten. Anschließend noch eine ausgiebige Knutschorgie. Hach. Ich höre die Partyfraktion schon schreien, dass die Welt mehr solcher Alben bräuchte. Andere wiederum werden gelangweilt abwinken, weil sie das alles schon mal irgendwo gehört haben. Am Ende bleibt festzuhalten: Wer sich am liebsten mit zeitgemäßen Indierock den Alltag versüßt. Hier hat er seinen Zuckerstreuer.

Und was haben wir denn da? Die Jungs von Goldfinger haben fast unverschämt unbemerkt im letzten Jahr einen neuen Longplayer unters Volk gestreut. Vor einigen Jahren hatten die ja mal einen Hit mit diesem unsäglichen Nena-Cover, aber daneben auch ein paar schicke PopPunk-Hits im Gepäck, die mal eben die gegenwärtige Emo-Rocker ganz locker an die Wand spielten. Nun also. „Hello Destiny“. Elf neue Kracher zwischen Ska und Punk warten darauf tief ins Herz geschlossen zu werden. Und was soll ich sagen: auch auf Album Nummer sechs funktioniert das blendend. Ob sie sich bei „Get Up“ oder „If I´m Not Right…“ eine Sonnenbrille aufsetzen und beschwingt über die Strandpromenade hüpfen. Oder in „Goodbye“ und „War“ mal so richtig die Gitarre zu Kleinholz verarbeiten. Das passt. Das knallt. Das gefällt. Und das erhebt sich vor allem über diesen glatt produzierten Einheitsbrei, der sich in den letzten Jahren auf den Bühnen der „Warped Tour“ breit gemacht hat. Goldfinger bilden einen sympathischen Gegenentwurf, der mit hymnischer Raffinesse den Frühling einläutet. Also haut rein. Bis zum nächsten Zuckerbeat.

// alexander nickel-hopfengart

Endlich, endlich, endlich… das neue Album von Sophie Hunger steht in den Startlöchern. Jeder, der sie zuletzt auf dem Würzburger Umsonst und Draussen Festival sehen durfte, wird dahin schmelzen wie Vanilleeis auf heißen Himbeeren. „Monday´s Ghost“ präsentiert sich allerdings überraschend aufgeräumt. Man merkt dem Album an, dass es auf die große Bühne schielt. Dennoch schlängelt sich Sophies Stimme gekonnt durch die poppigen Arrangements und setzt dem Ganzen eine individuelle Krone auf. Umso heller erstrahlen Songs, wie „Round And Round“ wenn man sie erstmal „round and round“ laufen lässt. Dann setzen sie sich fest wie Buchpreise. Und weil die Schweizerin es vermeidet zu viele Zugeständnisse an die Musikindustrie zu machen, gelingt ihr der Spagat zwischen pompösen Arrangements und karger Reduktion geradezu hervorragend. Die zurückgezogene Art der Künstlerin kontrastiert das Pop-Element. Und wenn sie dann in „Walzer für niemand“ plötzlich der schweizerdeutschen Sprache frönt, wirkt das so beiläufig, dass man es erstmal gar nicht bemerkt. So elegant jedenfalls hat sich lange keine Künstlerin mehr auf dem roten Teppich der Popmusik postiert…

Endlich, endlich, endlich… das neue Album von Sophie Hunger steht in den Startlöchern. Jeder, der sie zuletzt auf dem Würzburger Umsonst und Draussen Festival sehen durfte, wird dahin schmelzen wie Vanilleeis auf heißen Himbeeren. „Monday´s Ghost“ präsentiert sich allerdings überraschend aufgeräumt. Man merkt dem Album an, dass es auf die große Bühne schielt. Dennoch schlängelt sich Sophies Stimme gekonnt durch die poppigen Arrangements und setzt dem Ganzen eine individuelle Krone auf. Umso heller erstrahlen Songs, wie „Round And Round“ wenn man sie erstmal „round and round“ laufen lässt. Dann setzen sie sich fest wie Buchpreise. Und weil die Schweizerin es vermeidet zu viele Zugeständnisse an die Musikindustrie zu machen, gelingt ihr der Spagat zwischen pompösen Arrangements und karger Reduktion geradezu hervorragend. Die zurückgezogene Art der Künstlerin kontrastiert das Pop-Element. Und wenn sie dann in „Walzer für niemand“ plötzlich der schweizerdeutschen Sprache frönt, wirkt das so beiläufig, dass man es erstmal gar nicht bemerkt. So elegant jedenfalls hat sich lange keine Künstlerin mehr auf dem roten Teppich der Popmusik postiert… …und wir gleiten mal rüber zu DJ Koze, der sich mit einem charmanten Remix Sampler anschickt, das Herz der Zuhörer im Sturm zu erobern. Koze hat ja in letzter Zeit immer abstraktere Sounds aus dem Nähkästchen gezaubert Da freut man sich umso mehr, dass er sich auf „Reincarnations – The Remix Chapter 2001-2009“ auf seine zugänglichen „Music is okay“-Zeiten besinnt. Die HipHop-Tracks sind zwar, wie zu erwarten, elektronischen Vorlieben gewichen, aber macht ja nix, wenn das Ergebnis stimmt. So findet man hier allerhand subtil blubbernde Neuschöpfungen von Malarias Klassiker „Kaltes klares Wasser“ und Hildegard Knefs „Ich liebe euch“. Dazu gesellen sich aktuellere Tunes von Matthew Dear („Elementary Lover“), Lawrence („Rabbit Tune“) & Sascha Funke (Mango Cookie“), die ein rundes Gesamtbild abwerfen. Für mich ist „Reincarnations“ das sicher eindrucksvollste Werk seiner Karriere seit „Wo die Rammelwolle fliegt“ – eben weil die Stücke trotz des breiten Spektrums immer unverwechselbar „cosi“ bleiben. Und das muss ihm jetzt erstmal jemand nachmachen.

…und wir gleiten mal rüber zu DJ Koze, der sich mit einem charmanten Remix Sampler anschickt, das Herz der Zuhörer im Sturm zu erobern. Koze hat ja in letzter Zeit immer abstraktere Sounds aus dem Nähkästchen gezaubert Da freut man sich umso mehr, dass er sich auf „Reincarnations – The Remix Chapter 2001-2009“ auf seine zugänglichen „Music is okay“-Zeiten besinnt. Die HipHop-Tracks sind zwar, wie zu erwarten, elektronischen Vorlieben gewichen, aber macht ja nix, wenn das Ergebnis stimmt. So findet man hier allerhand subtil blubbernde Neuschöpfungen von Malarias Klassiker „Kaltes klares Wasser“ und Hildegard Knefs „Ich liebe euch“. Dazu gesellen sich aktuellere Tunes von Matthew Dear („Elementary Lover“), Lawrence („Rabbit Tune“) & Sascha Funke (Mango Cookie“), die ein rundes Gesamtbild abwerfen. Für mich ist „Reincarnations“ das sicher eindrucksvollste Werk seiner Karriere seit „Wo die Rammelwolle fliegt“ – eben weil die Stücke trotz des breiten Spektrums immer unverwechselbar „cosi“ bleiben. Und das muss ihm jetzt erstmal jemand nachmachen. Solange vertreiben wir uns ein bisschen die Zeit mit dem neuesten Release der kürzlich ins Leben gerufenen Gattung „Punktrance“. Klingt dann aber gar nicht mal so schlimm, was The Subs da ins Dauerfeuer des Blitzlichts schleudern. Eher so nach einer Ergänzungsübung zum letzten Album von den Chemical Brothers mit einem erhöhten Pegel an Popappeal. Ob sie damit 2008 die Musikwelt umkrempeln, sei mal dahin gestellt. Dazu klingt „Subculture“ einfach eine Spur zu sehr nach erforschten Klangebieten. Wer aber nicht genug kriegen kann von Post-New Order-Hüftschwung-Phantasien, der dürfte an diesem Elektro-Hagel seine wahre Freude haben. Und der Euphoriepegel im Club dürfte ebenfalls ins Unermessliche steigen. Die üblichen Verdächtigen aus der Indietronics-Szene a la Digitalism oder die alternden Kollegen von Daft Punk haben ja bereits vor geraumer Zeit unter Beweis gestellt, wie man mit solchen Sounds einen wahren Weitwurfwettbewerb der Neonstäbe inszeniert. Was lediglich die Frage aufwirft, ob dieser Trend zu ballernder Elektro-Disco nicht schon wieder am abebben ist.

Solange vertreiben wir uns ein bisschen die Zeit mit dem neuesten Release der kürzlich ins Leben gerufenen Gattung „Punktrance“. Klingt dann aber gar nicht mal so schlimm, was The Subs da ins Dauerfeuer des Blitzlichts schleudern. Eher so nach einer Ergänzungsübung zum letzten Album von den Chemical Brothers mit einem erhöhten Pegel an Popappeal. Ob sie damit 2008 die Musikwelt umkrempeln, sei mal dahin gestellt. Dazu klingt „Subculture“ einfach eine Spur zu sehr nach erforschten Klangebieten. Wer aber nicht genug kriegen kann von Post-New Order-Hüftschwung-Phantasien, der dürfte an diesem Elektro-Hagel seine wahre Freude haben. Und der Euphoriepegel im Club dürfte ebenfalls ins Unermessliche steigen. Die üblichen Verdächtigen aus der Indietronics-Szene a la Digitalism oder die alternden Kollegen von Daft Punk haben ja bereits vor geraumer Zeit unter Beweis gestellt, wie man mit solchen Sounds einen wahren Weitwurfwettbewerb der Neonstäbe inszeniert. Was lediglich die Frage aufwirft, ob dieser Trend zu ballernder Elektro-Disco nicht schon wieder am abebben ist. Wenn alle Stricke reißen, können wir uns ja immer noch zu der britischen Band Birdpen hinüber retten. Die haben auf „On/Off/Safety/Danger“ ihre psychedelischen Wahnvorstellungen vertont und landen damit irgendwo zwischen Glasvegas und Radiohead. Das Album zieht einen regelrecht in einen Sog der Emotionen. Doch statt hinterher verwirrt im Kreis zu torkeln, lässt man sich fröhlich ins Gras plumpsen und genießt den Anblick der tanzenden Wolkenformationen. Die Stücke steuern währenddessen fast ausnahmslos auf den großen Popmoment zu ohne sich dabei allzu aufdringlich an die Hüfte des Hörers zu klammern. Tanzbar ist das zwar schon irgendwie, aber gleichsam auch der perfekte Soundtrack, um ziellos im Kreis zu wandeln. Wirkliche Strukturen sind auch nach wiederholtem Hören nur schwer auszumachen, auch wenn alles irgendwie nach Hit schreit. Und wahrscheinlich ist es am Ende gerade dieser unkonkrete Moment, der den Songs Leben einhaucht.

Wenn alle Stricke reißen, können wir uns ja immer noch zu der britischen Band Birdpen hinüber retten. Die haben auf „On/Off/Safety/Danger“ ihre psychedelischen Wahnvorstellungen vertont und landen damit irgendwo zwischen Glasvegas und Radiohead. Das Album zieht einen regelrecht in einen Sog der Emotionen. Doch statt hinterher verwirrt im Kreis zu torkeln, lässt man sich fröhlich ins Gras plumpsen und genießt den Anblick der tanzenden Wolkenformationen. Die Stücke steuern währenddessen fast ausnahmslos auf den großen Popmoment zu ohne sich dabei allzu aufdringlich an die Hüfte des Hörers zu klammern. Tanzbar ist das zwar schon irgendwie, aber gleichsam auch der perfekte Soundtrack, um ziellos im Kreis zu wandeln. Wirkliche Strukturen sind auch nach wiederholtem Hören nur schwer auszumachen, auch wenn alles irgendwie nach Hit schreit. Und wahrscheinlich ist es am Ende gerade dieser unkonkrete Moment, der den Songs Leben einhaucht. Hinterher begeben wir und dann auf eine elektro-affine Space-Odysee mit Ursula 1000. Dessen viertes Album nimmt einen mit auf einen verzerrten Trip durch Schleierwolken aus zuckenden Disco-Blitzen. Klingt fast ein bisschen nach Musical-Atmosphäre, was „Mystics“ da aufs Tablett zaubert. Jedenfalls fühlt man sich nur zu gut aufgehoben in diesen verspulten Zwischenwelten, die der liebe Alex Gimeno hier entwirft. Dass dabei konstant mit Vocal-Samples und Gastsängern gearbeitet wird, macht das ganze extrem abwechslungsreich. Lässt manchen Track sogar in Dancehall-artige Gefilde abdriften. Verliert dabei aber nie das Gesamtkonzept aus dem Blickfeld, dass die Tracks in dreizehn Etappen zu einem wahrlich hinreißenden Mix aus kosmischer Disco und schweißtreibender Elektronik zusammenschweißt. So klingen Ambitionen und von denen haben auch…

Hinterher begeben wir und dann auf eine elektro-affine Space-Odysee mit Ursula 1000. Dessen viertes Album nimmt einen mit auf einen verzerrten Trip durch Schleierwolken aus zuckenden Disco-Blitzen. Klingt fast ein bisschen nach Musical-Atmosphäre, was „Mystics“ da aufs Tablett zaubert. Jedenfalls fühlt man sich nur zu gut aufgehoben in diesen verspulten Zwischenwelten, die der liebe Alex Gimeno hier entwirft. Dass dabei konstant mit Vocal-Samples und Gastsängern gearbeitet wird, macht das ganze extrem abwechslungsreich. Lässt manchen Track sogar in Dancehall-artige Gefilde abdriften. Verliert dabei aber nie das Gesamtkonzept aus dem Blickfeld, dass die Tracks in dreizehn Etappen zu einem wahrlich hinreißenden Mix aus kosmischer Disco und schweißtreibender Elektronik zusammenschweißt. So klingen Ambitionen und von denen haben auch… Pure Reason Revolution (am 4.4. live in der Posthalle / Würzburg) eine Menge. Auf ihrem Album “Amor Vincit Omnia”, zu deutsch: “Liebe überwindet alles“ versuchen sie industrielles Gestampfe mit Muse-Melodien zu garnieren und das Ganze in aufwendigen Szenerien der Marke Pink Floyd zu platzieren. Soll heißen: hier trifft Hitschleuder auf anspruchsvolles Soundgewand. Die Produktion ist dermaßen aufgeblasen, dass die Kollegen von Coheed & Cambria gegen diesen Böllerregen wirken wie ein feuchter Furz, der in einer Matschpfütze verreckt. Alles in allem wirken die Effekte allerdings manchmal auch etwas aufdringlich, wie ein Knallfrosch, der einem zwischen die Beine springt und die Hosenbeine ansengt. Alles in allem sollten alle, die die Sehnsucht nach einer großen Rockshow mit Lichteffekten plagt, durchaus mal einen Durchlauf riskieren. Mir persönlich wird hier zu viel geprotzt.

Pure Reason Revolution (am 4.4. live in der Posthalle / Würzburg) eine Menge. Auf ihrem Album “Amor Vincit Omnia”, zu deutsch: “Liebe überwindet alles“ versuchen sie industrielles Gestampfe mit Muse-Melodien zu garnieren und das Ganze in aufwendigen Szenerien der Marke Pink Floyd zu platzieren. Soll heißen: hier trifft Hitschleuder auf anspruchsvolles Soundgewand. Die Produktion ist dermaßen aufgeblasen, dass die Kollegen von Coheed & Cambria gegen diesen Böllerregen wirken wie ein feuchter Furz, der in einer Matschpfütze verreckt. Alles in allem wirken die Effekte allerdings manchmal auch etwas aufdringlich, wie ein Knallfrosch, der einem zwischen die Beine springt und die Hosenbeine ansengt. Alles in allem sollten alle, die die Sehnsucht nach einer großen Rockshow mit Lichteffekten plagt, durchaus mal einen Durchlauf riskieren. Mir persönlich wird hier zu viel geprotzt. Deshalb noch mal rüber geschunkelt zu den Jungs von Lenz. Das Trio aus Berlin versucht sich auf „Augen auf und durch“ an deutschsprachigem Piano Pop und landet damit irgendwo zwischen den Polen Kettcar und Anajo. Die Jungs vermeiden es über weite Strecken in die Klischeefall zu tappen und könnten mit ihrem leicht ironischen Unterton auch den einen oder anderen Popliebhaber unter den Indie-Hörern von sich überzeugen. Eine wirkliche Hitsingle will sich mir zwar auch nach mehreren Durchläufen nicht erschließen. Was aber vorwiegend daran liegt, dass das Album insgesamt auf recht ansprechendem Niveau vor sich hin schippert, ohne dass die Band ins Schwanken geraten würde. „In zu viel Ruhe steckt zu viel Lärm“. Das sind Sätze, die durchaus nachdenklich stimmen. Und am Ende jedem Fan von Virginia Jetzt! etwas Wärme ins verkühlte Romantikerherz injizieren. Alles in allem ein wirklich gelungenes Debüt, dass zwar produktionstechnisch etwas glatt poliert wurde, aber dennoch charmant durchläuft.

Deshalb noch mal rüber geschunkelt zu den Jungs von Lenz. Das Trio aus Berlin versucht sich auf „Augen auf und durch“ an deutschsprachigem Piano Pop und landet damit irgendwo zwischen den Polen Kettcar und Anajo. Die Jungs vermeiden es über weite Strecken in die Klischeefall zu tappen und könnten mit ihrem leicht ironischen Unterton auch den einen oder anderen Popliebhaber unter den Indie-Hörern von sich überzeugen. Eine wirkliche Hitsingle will sich mir zwar auch nach mehreren Durchläufen nicht erschließen. Was aber vorwiegend daran liegt, dass das Album insgesamt auf recht ansprechendem Niveau vor sich hin schippert, ohne dass die Band ins Schwanken geraten würde. „In zu viel Ruhe steckt zu viel Lärm“. Das sind Sätze, die durchaus nachdenklich stimmen. Und am Ende jedem Fan von Virginia Jetzt! etwas Wärme ins verkühlte Romantikerherz injizieren. Alles in allem ein wirklich gelungenes Debüt, dass zwar produktionstechnisch etwas glatt poliert wurde, aber dennoch charmant durchläuft. Gleiches gilt für die Franzosen von Neimo. Deren aktuelles Album wurde produktionstechnisch ebenfalls auf Zeitgeist getrimmt, aber Songs, wie „Johnny Five“ und „Echoing Pixels“ rütteln einen trotzdem ordentlich durch und entführen den Hörer in einen Hitreigen der Marke Mando Diao, Sugarplum Fairy und Konsorten. „Moderne Incidental“ ist schlicht die perfekte Vollbedienung für die örtliche Indie-Disse. Dass die Band sich zudem nicht scheut, hin und wieder das Tempo raus zu nehmen, sorgt für ein hohes Maß an Dynamik. Durchhänger sind zwar auch ein paar drauf. Aber im richtigen Moment die Regler hochgedreht und dein Schlafzimmer wird zur Kissenschlacht-Zone. Salto vorwärts in die Arme der Liebsten. Anschließend noch eine ausgiebige Knutschorgie. Hach. Ich höre die Partyfraktion schon schreien, dass die Welt mehr solcher Alben bräuchte. Andere wiederum werden gelangweilt abwinken, weil sie das alles schon mal irgendwo gehört haben. Am Ende bleibt festzuhalten: Wer sich am liebsten mit zeitgemäßen Indierock den Alltag versüßt. Hier hat er seinen Zuckerstreuer.

Gleiches gilt für die Franzosen von Neimo. Deren aktuelles Album wurde produktionstechnisch ebenfalls auf Zeitgeist getrimmt, aber Songs, wie „Johnny Five“ und „Echoing Pixels“ rütteln einen trotzdem ordentlich durch und entführen den Hörer in einen Hitreigen der Marke Mando Diao, Sugarplum Fairy und Konsorten. „Moderne Incidental“ ist schlicht die perfekte Vollbedienung für die örtliche Indie-Disse. Dass die Band sich zudem nicht scheut, hin und wieder das Tempo raus zu nehmen, sorgt für ein hohes Maß an Dynamik. Durchhänger sind zwar auch ein paar drauf. Aber im richtigen Moment die Regler hochgedreht und dein Schlafzimmer wird zur Kissenschlacht-Zone. Salto vorwärts in die Arme der Liebsten. Anschließend noch eine ausgiebige Knutschorgie. Hach. Ich höre die Partyfraktion schon schreien, dass die Welt mehr solcher Alben bräuchte. Andere wiederum werden gelangweilt abwinken, weil sie das alles schon mal irgendwo gehört haben. Am Ende bleibt festzuhalten: Wer sich am liebsten mit zeitgemäßen Indierock den Alltag versüßt. Hier hat er seinen Zuckerstreuer. Und was haben wir denn da? Die Jungs von Goldfinger haben fast unverschämt unbemerkt im letzten Jahr einen neuen Longplayer unters Volk gestreut. Vor einigen Jahren hatten die ja mal einen Hit mit diesem unsäglichen Nena-Cover, aber daneben auch ein paar schicke PopPunk-Hits im Gepäck, die mal eben die gegenwärtige Emo-Rocker ganz locker an die Wand spielten. Nun also. „Hello Destiny“. Elf neue Kracher zwischen Ska und Punk warten darauf tief ins Herz geschlossen zu werden. Und was soll ich sagen: auch auf Album Nummer sechs funktioniert das blendend. Ob sie sich bei „Get Up“ oder „If I´m Not Right…“ eine Sonnenbrille aufsetzen und beschwingt über die Strandpromenade hüpfen. Oder in „Goodbye“ und „War“ mal so richtig die Gitarre zu Kleinholz verarbeiten. Das passt. Das knallt. Das gefällt. Und das erhebt sich vor allem über diesen glatt produzierten Einheitsbrei, der sich in den letzten Jahren auf den Bühnen der „Warped Tour“ breit gemacht hat. Goldfinger bilden einen sympathischen Gegenentwurf, der mit hymnischer Raffinesse den Frühling einläutet. Also haut rein. Bis zum nächsten Zuckerbeat.

Und was haben wir denn da? Die Jungs von Goldfinger haben fast unverschämt unbemerkt im letzten Jahr einen neuen Longplayer unters Volk gestreut. Vor einigen Jahren hatten die ja mal einen Hit mit diesem unsäglichen Nena-Cover, aber daneben auch ein paar schicke PopPunk-Hits im Gepäck, die mal eben die gegenwärtige Emo-Rocker ganz locker an die Wand spielten. Nun also. „Hello Destiny“. Elf neue Kracher zwischen Ska und Punk warten darauf tief ins Herz geschlossen zu werden. Und was soll ich sagen: auch auf Album Nummer sechs funktioniert das blendend. Ob sie sich bei „Get Up“ oder „If I´m Not Right…“ eine Sonnenbrille aufsetzen und beschwingt über die Strandpromenade hüpfen. Oder in „Goodbye“ und „War“ mal so richtig die Gitarre zu Kleinholz verarbeiten. Das passt. Das knallt. Das gefällt. Und das erhebt sich vor allem über diesen glatt produzierten Einheitsbrei, der sich in den letzten Jahren auf den Bühnen der „Warped Tour“ breit gemacht hat. Goldfinger bilden einen sympathischen Gegenentwurf, der mit hymnischer Raffinesse den Frühling einläutet. Also haut rein. Bis zum nächsten Zuckerbeat.

UND WAS NUN?