Die Surf-Popper von The Drums waren bis vor kurzem noch die Kritikerlieblinge im Indie-Pop-Blätterwald. Da war irgendwie schon klar, dass ihr zweites Album „Portamento“ von den meisten Kollegen schon aus Prinzip in die Tonne gekloppt werden würde. Nach dem fulminanten Indie-Pop-Wellenritt mit Songs der Marke „Let´s Go Surfing“ schleicht sich das neue Werk erstmal behutsam an. Songs, wie die neue Single „Money“ oder der Opener „Book Of Revelation“ benötigen einige Durchläufe, bevor sie zünden, am Ende allerdings ist „Portamento“ über die volle Distanz das homogenere und auch bessere Werk. Im Gegensatz zum Debüt, welches im Schatten seiner Hitsingles stand, darüber hinaus aber ziemlich blasse Songs in petto hatte, klingt „Portamento“ wie aus einem Guss und entfaltet sich schrittweise zu einem gelungenen Düster-Popper im Grenzgebiet von Joy Division und Bombay Bicycle Club. Mehr davon bitte.

Die Surf-Popper von The Drums waren bis vor kurzem noch die Kritikerlieblinge im Indie-Pop-Blätterwald. Da war irgendwie schon klar, dass ihr zweites Album „Portamento“ von den meisten Kollegen schon aus Prinzip in die Tonne gekloppt werden würde. Nach dem fulminanten Indie-Pop-Wellenritt mit Songs der Marke „Let´s Go Surfing“ schleicht sich das neue Werk erstmal behutsam an. Songs, wie die neue Single „Money“ oder der Opener „Book Of Revelation“ benötigen einige Durchläufe, bevor sie zünden, am Ende allerdings ist „Portamento“ über die volle Distanz das homogenere und auch bessere Werk. Im Gegensatz zum Debüt, welches im Schatten seiner Hitsingles stand, darüber hinaus aber ziemlich blasse Songs in petto hatte, klingt „Portamento“ wie aus einem Guss und entfaltet sich schrittweise zu einem gelungenen Düster-Popper im Grenzgebiet von Joy Division und Bombay Bicycle Club. Mehr davon bitte.

Bei den Rifles hat sich in der Zwischenzeit auch einiges getan. Aus den übermütigen Jungspunden von einst ist eine erwachsene Rock-Band geworden. Eben deshalb klingt ihr aktuelles Album weniger nach den Kooks, als nach den Kollegen von The Verve und Travis. Klassische Brit-Pop-Fans dürften sofort warm werden mit dieser Scheibe. Da werden Kinks-, Oasis- und Beatles-Referenzen im Dreiminutentakt aus dem Ärmel geschüttelt und weil das alles so herrlich abwechslungsreich arrangiert ist, kommt auch über die Distanz von dreizehn Songs keine Langeweile auf. „Freedom Run“ ist ein Befreiungsschlag, wie ihn einst die Kollegen von Razorlight im Sinne hatten, als sie ihr zweites Album aus dem Ärmel schüttelten. Während diese aber vollends ihrem eigenen Größenwahn verfallen sind, bleiben The Rifles mit beiden Beinen auf den Boden und lassen sich ihren Hang zu schmissigen Pop-Melodien nicht von diversen Stadionrock-Momenten verhageln. Kurz gesagt: Besser geht’s kaum. Neben der Scheibe von Beady Eye die vielleicht schönste BritPop-Versuchung des Jahres.

Bei den Rifles hat sich in der Zwischenzeit auch einiges getan. Aus den übermütigen Jungspunden von einst ist eine erwachsene Rock-Band geworden. Eben deshalb klingt ihr aktuelles Album weniger nach den Kooks, als nach den Kollegen von The Verve und Travis. Klassische Brit-Pop-Fans dürften sofort warm werden mit dieser Scheibe. Da werden Kinks-, Oasis- und Beatles-Referenzen im Dreiminutentakt aus dem Ärmel geschüttelt und weil das alles so herrlich abwechslungsreich arrangiert ist, kommt auch über die Distanz von dreizehn Songs keine Langeweile auf. „Freedom Run“ ist ein Befreiungsschlag, wie ihn einst die Kollegen von Razorlight im Sinne hatten, als sie ihr zweites Album aus dem Ärmel schüttelten. Während diese aber vollends ihrem eigenen Größenwahn verfallen sind, bleiben The Rifles mit beiden Beinen auf den Boden und lassen sich ihren Hang zu schmissigen Pop-Melodien nicht von diversen Stadionrock-Momenten verhageln. Kurz gesagt: Besser geht’s kaum. Neben der Scheibe von Beady Eye die vielleicht schönste BritPop-Versuchung des Jahres.

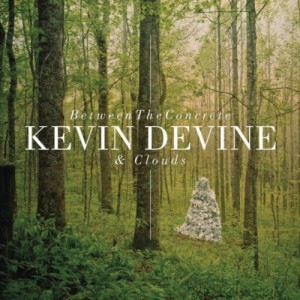

Der verehrte Kevin Devine hat derweil seine Texte ein wenig entschlackt und präsentiert uns ein nahezu verstörendes Album namens „Between The Concrete & Clouds“, das seine Hörer zu Beginn erst einmal ordentlich vor den Kopf stößt. Die Scheibe schleicht sich an, als würde da ein grollendes Postrock-Gewitter auf einen zusteuern. Irgendwo dazwischen flüstert uns Kevin etwas von Tagträumen ins Ohr. Fasziniert blickt man ein zweites Mal auf den Silberling, der da gerade im Plattendeck rotiert. Ja, es ist wirklich Kevin Devine, der da zu uns spricht: Und mit zunehmender Lauflänge fängt man dann auch an, das beatleske „Getting Better“ und das überzuckerte „The First Hit“ ganz tief ins Herz zu schließen. Kevin Devine frönt auf seinem aktuellen Album in jeglicher Hinsicht dem Extrem. Die neun verbleibenden Songs grinsen einen ins Gesicht und flüstern einem dabei ins Ohr: Wir wollen alles oder nichts. Mit einigen Songs dieser Platte könnte Kevin auch endlich in kommerzieller Hinsicht auf den großen Durchbruch zusteuern, denn „Between The Concrete & Clouds“ ist ein perfektes Sommeralbum für verträumte Seelen, die sich am liebsten zu romantischen Klängen unter der heimischen Bettdecke verkriechen.

Der verehrte Kevin Devine hat derweil seine Texte ein wenig entschlackt und präsentiert uns ein nahezu verstörendes Album namens „Between The Concrete & Clouds“, das seine Hörer zu Beginn erst einmal ordentlich vor den Kopf stößt. Die Scheibe schleicht sich an, als würde da ein grollendes Postrock-Gewitter auf einen zusteuern. Irgendwo dazwischen flüstert uns Kevin etwas von Tagträumen ins Ohr. Fasziniert blickt man ein zweites Mal auf den Silberling, der da gerade im Plattendeck rotiert. Ja, es ist wirklich Kevin Devine, der da zu uns spricht: Und mit zunehmender Lauflänge fängt man dann auch an, das beatleske „Getting Better“ und das überzuckerte „The First Hit“ ganz tief ins Herz zu schließen. Kevin Devine frönt auf seinem aktuellen Album in jeglicher Hinsicht dem Extrem. Die neun verbleibenden Songs grinsen einen ins Gesicht und flüstern einem dabei ins Ohr: Wir wollen alles oder nichts. Mit einigen Songs dieser Platte könnte Kevin auch endlich in kommerzieller Hinsicht auf den großen Durchbruch zusteuern, denn „Between The Concrete & Clouds“ ist ein perfektes Sommeralbum für verträumte Seelen, die sich am liebsten zu romantischen Klängen unter der heimischen Bettdecke verkriechen.

Pünktlich zum 20jährigen Jubiläum von Nirvanas Meilenstein „Nevermind“ erscheint in diesen Tagen eine illustre „Deluxe“-Variante des Klassikers, die keinerlei Wünsche offen lässt. Eigentlich will man ja im Zuge solcher Wieder-Veröffentlichungen immer ganz laut „Ausverkauf“ brüllen, „Nevermind“ allerdings ist über jeden Zweifel erhaben und gehört zu der Handvoll Rockalben, die in all den Jahren ihres Bestehens keinerlei Staub angesetzt haben. Hitsingles sind mindestens zehn Stück drauf, davon laufen bis heute mindestens sechs bei jeder guten Indie-Disco. Das Video zu „Smells Like Teen Spirit“ gilt bis heute als Referenzgröße, so dass inzwischen sogar Rapper wie Casper dem Look dieses stil-prägenden Clips nacheifern. Nirvana wollten mit „Nevermind“ in ungeahnte Höhen vorstoßen. Weil sich die Jungs noch dazu vollends bewusst zu sein schienen, was sie da für Knallersongs aus dem Ärmel geschüttelt hatten, begegneten sie den Journalisten mit einer Attitüde selbstironischer Ignoranz, die ihresgleichen sucht. Gerade aber weil Nirvana alle gängigen Marktmechanismen auszuhebeln schienen, wirkte die Band glaubwürdig. Nirvana trafen nicht nur den Zeitgeist einer ganzen Generation, sie haben bis heute auch über 30 Millionen Exemplare ihres Meilensteins „Nevermind“ verkauft. Dass daraus nun noch einige mehr werden könnten, dafür werden nicht nur die dreizehn unveröffentlichten Tracks sorgen, die sich auf der Bonus-Disc des Re-Releases befinden. Schon allein das schicke Artwork rechtfertigt die Anschaffung der Scheibe, denn darin finden sich zahlreiche, weniger bekannte Fotos des Trios, außerdem kann man sich eine Cover-Galerie mit zahlreichen „Underwater“-Aufnahmen der Jungs zu Gemüte führen. Zusätzlich zu den zwölf ursprünglichen Tracks, wurden außerdem noch ein paar B-Seiten und Live-Mitschnitte aus der Kiste gekramt, die das in sich schlüssige Original-Album gegen Ende hin mit brachialen Gitarren etwas ausfleddern lassen, was für eine völlig neue Dynamik sorgt. Die B-Seiten und Live-Versionen legen über weite Strecken die brachiale Attitüde des Trios offen, welche auf „Nevermind“ dem poppigen Gesamtkontext untergeordnet wurde. Wem das immer noch nicht genug ist, der kann alternativ übrigens auch noch zu einer 4CD-Variante mit DVD greifen. Die zahlreichen Demos, welche sich darauf befinden, sorgen dafür, dass man sich als Hörer fast ein bisschen so fühlt, als würde man den Jungs bei den Aufnahmen zu „Nevermind“ über die Schulter schauen. Soll heißen: die Super-Deluxe-Edition ist vor allem für Hardcore-Fans interessant. Alle anderen dürften mit der Standard-Edition des Albums rundum glücklich werden.

Pünktlich zum 20jährigen Jubiläum von Nirvanas Meilenstein „Nevermind“ erscheint in diesen Tagen eine illustre „Deluxe“-Variante des Klassikers, die keinerlei Wünsche offen lässt. Eigentlich will man ja im Zuge solcher Wieder-Veröffentlichungen immer ganz laut „Ausverkauf“ brüllen, „Nevermind“ allerdings ist über jeden Zweifel erhaben und gehört zu der Handvoll Rockalben, die in all den Jahren ihres Bestehens keinerlei Staub angesetzt haben. Hitsingles sind mindestens zehn Stück drauf, davon laufen bis heute mindestens sechs bei jeder guten Indie-Disco. Das Video zu „Smells Like Teen Spirit“ gilt bis heute als Referenzgröße, so dass inzwischen sogar Rapper wie Casper dem Look dieses stil-prägenden Clips nacheifern. Nirvana wollten mit „Nevermind“ in ungeahnte Höhen vorstoßen. Weil sich die Jungs noch dazu vollends bewusst zu sein schienen, was sie da für Knallersongs aus dem Ärmel geschüttelt hatten, begegneten sie den Journalisten mit einer Attitüde selbstironischer Ignoranz, die ihresgleichen sucht. Gerade aber weil Nirvana alle gängigen Marktmechanismen auszuhebeln schienen, wirkte die Band glaubwürdig. Nirvana trafen nicht nur den Zeitgeist einer ganzen Generation, sie haben bis heute auch über 30 Millionen Exemplare ihres Meilensteins „Nevermind“ verkauft. Dass daraus nun noch einige mehr werden könnten, dafür werden nicht nur die dreizehn unveröffentlichten Tracks sorgen, die sich auf der Bonus-Disc des Re-Releases befinden. Schon allein das schicke Artwork rechtfertigt die Anschaffung der Scheibe, denn darin finden sich zahlreiche, weniger bekannte Fotos des Trios, außerdem kann man sich eine Cover-Galerie mit zahlreichen „Underwater“-Aufnahmen der Jungs zu Gemüte führen. Zusätzlich zu den zwölf ursprünglichen Tracks, wurden außerdem noch ein paar B-Seiten und Live-Mitschnitte aus der Kiste gekramt, die das in sich schlüssige Original-Album gegen Ende hin mit brachialen Gitarren etwas ausfleddern lassen, was für eine völlig neue Dynamik sorgt. Die B-Seiten und Live-Versionen legen über weite Strecken die brachiale Attitüde des Trios offen, welche auf „Nevermind“ dem poppigen Gesamtkontext untergeordnet wurde. Wem das immer noch nicht genug ist, der kann alternativ übrigens auch noch zu einer 4CD-Variante mit DVD greifen. Die zahlreichen Demos, welche sich darauf befinden, sorgen dafür, dass man sich als Hörer fast ein bisschen so fühlt, als würde man den Jungs bei den Aufnahmen zu „Nevermind“ über die Schulter schauen. Soll heißen: die Super-Deluxe-Edition ist vor allem für Hardcore-Fans interessant. Alle anderen dürften mit der Standard-Edition des Albums rundum glücklich werden.

Wenn man bereits mit Bands wie The Offspring, Green Day, Fugazi und Jimmy Eat World auf der Bühne stehen durfte, kann man durchaus auf eine illustre Karriere zurückblicken. Horace Pinker sind am großen Durchbruch trotzdem immer ein kleines bisschen vorbei geschrammt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie stilistisch ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Ihr aktuelles Album „Local Rodeo Inertia“ klingt nämlich als hätten die altehrwürdigen Jawbreaker eine neue Platte eingespielt. Das wiederum ist eigentlich keine große Überraschung, schließlich gab sich in der Vergangenheit niemand geringeres als Chris Baumeister selbst am Bass ein kurzes Stelldichein. Mit krachenden Gitarren und einem guten Gespür für poppige Melodien passen Horace Pinker damit perfekt ins Raster von „Arctic Rodeo Recordings“ und so hat sich das Label nun auch dazu entschlossen, das dritte Album der Jungs erstmals hierzulande zu veröffentlichen. Get Up Kids und Promise Ring-Fans sollten unbedingt mal einen Durchlauf riskieren. Sie werden spätestens beim fulminanten Track „Less Of You“ nicht mehr aus dem Grinsen herauskommen.

Wenn man bereits mit Bands wie The Offspring, Green Day, Fugazi und Jimmy Eat World auf der Bühne stehen durfte, kann man durchaus auf eine illustre Karriere zurückblicken. Horace Pinker sind am großen Durchbruch trotzdem immer ein kleines bisschen vorbei geschrammt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie stilistisch ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Ihr aktuelles Album „Local Rodeo Inertia“ klingt nämlich als hätten die altehrwürdigen Jawbreaker eine neue Platte eingespielt. Das wiederum ist eigentlich keine große Überraschung, schließlich gab sich in der Vergangenheit niemand geringeres als Chris Baumeister selbst am Bass ein kurzes Stelldichein. Mit krachenden Gitarren und einem guten Gespür für poppige Melodien passen Horace Pinker damit perfekt ins Raster von „Arctic Rodeo Recordings“ und so hat sich das Label nun auch dazu entschlossen, das dritte Album der Jungs erstmals hierzulande zu veröffentlichen. Get Up Kids und Promise Ring-Fans sollten unbedingt mal einen Durchlauf riskieren. Sie werden spätestens beim fulminanten Track „Less Of You“ nicht mehr aus dem Grinsen herauskommen.

Wer auf entspannten Soul-Pop steht, sollte sich mal an das aktuelle Album von Sola Rosa heranwagen. Fans von Fat Freddy´s Drop dürften schon nach wenigen Minuten Freudentänze aufführen, wenn „Get It Together“ ihr Soundsystem flutet. Unterstützt werden Surfer Rosa von zahlreichen renommierten Künstlern, wie MC Spikey Tee (London), Bajka (Berlin) und Serocee (Birmingham), welche über die volle Distanz von elf Tracks dafür sorgen, dass keine Langweile beim Zuhörer aufkommt. „Get It Together“ enthält einen bunten Haufen zurückgelehnter Soul-Pop-Perlen, die Band scheut sich aber auch nicht, hin und wieder in Grime- oder Balkan-Pop-Gefilden zu wildern.

Wer auf entspannten Soul-Pop steht, sollte sich mal an das aktuelle Album von Sola Rosa heranwagen. Fans von Fat Freddy´s Drop dürften schon nach wenigen Minuten Freudentänze aufführen, wenn „Get It Together“ ihr Soundsystem flutet. Unterstützt werden Surfer Rosa von zahlreichen renommierten Künstlern, wie MC Spikey Tee (London), Bajka (Berlin) und Serocee (Birmingham), welche über die volle Distanz von elf Tracks dafür sorgen, dass keine Langweile beim Zuhörer aufkommt. „Get It Together“ enthält einen bunten Haufen zurückgelehnter Soul-Pop-Perlen, die Band scheut sich aber auch nicht, hin und wieder in Grime- oder Balkan-Pop-Gefilden zu wildern.

Einen gefeierten Auftritt legten die Kollegen von Housse De Racket auf dem diesjährigen Berlin-Festival hin. Das französische Duo um die beiden Musiker Pierre Leroux und Victor Le Masne wurde nicht nur von den Trendsettern aus dem Hause „Kitsune“ ins Blickfeld der Elektro-Pop-Gemeinde geschubst, es sollte mit seinen poppigen Elektro-Klängen auch allen Fans von Phoenix ein breites Grinsen aufs Gesicht zaubern. „Alesia“ entpuppt sich darüber hinaus als äußert vielschichtiges Unterfangen, was sich nicht nur in den französisch-englischen Lyrics wieder spiegelt, das Album kriegt auch nach den beiden Hit-Singles „Roman“ und „Chateu“ die Kurve hin zu atmosphärischen Synthie-Pop-Experimenten der Marke „Empire“, was für ein gehobenes Maß an Abwechslung sorgt. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sollte außerdem mal das 2008er Debüt der Jungs auschecken, es lohnt sich.

Einen gefeierten Auftritt legten die Kollegen von Housse De Racket auf dem diesjährigen Berlin-Festival hin. Das französische Duo um die beiden Musiker Pierre Leroux und Victor Le Masne wurde nicht nur von den Trendsettern aus dem Hause „Kitsune“ ins Blickfeld der Elektro-Pop-Gemeinde geschubst, es sollte mit seinen poppigen Elektro-Klängen auch allen Fans von Phoenix ein breites Grinsen aufs Gesicht zaubern. „Alesia“ entpuppt sich darüber hinaus als äußert vielschichtiges Unterfangen, was sich nicht nur in den französisch-englischen Lyrics wieder spiegelt, das Album kriegt auch nach den beiden Hit-Singles „Roman“ und „Chateu“ die Kurve hin zu atmosphärischen Synthie-Pop-Experimenten der Marke „Empire“, was für ein gehobenes Maß an Abwechslung sorgt. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sollte außerdem mal das 2008er Debüt der Jungs auschecken, es lohnt sich.

Wer auf minimalistische Sounds der Marke Ricardo Villalobos steht, könnte mit dem neuen Album von Roman Flügel glücklich werden. Das Schöne an „Fatty Folders“ ist, dass sich Flügel nicht etwa darauf beschränkt, Endlosschleifen aus Beats herunterzuleiern, sondern immer wieder Überraschungsmomente in seine Songs einstreut. So ist die Scheibe nicht nur für Club-Tänzer interessant, sondern macht auch im heimischen Wohnzimmer viel Spaß. Musikalisch nistet sich Flügel irgendwo im Grenzgebiet von Deep House, Disco und Jazz ein, was dazu führt, dass man immer wieder ein lautstarkes „Yes“ in Richtung Plattenteller brüllen möchte. Deshalb feiert schön. Bis zum nächsten Zuckerbeat.

Wer auf minimalistische Sounds der Marke Ricardo Villalobos steht, könnte mit dem neuen Album von Roman Flügel glücklich werden. Das Schöne an „Fatty Folders“ ist, dass sich Flügel nicht etwa darauf beschränkt, Endlosschleifen aus Beats herunterzuleiern, sondern immer wieder Überraschungsmomente in seine Songs einstreut. So ist die Scheibe nicht nur für Club-Tänzer interessant, sondern macht auch im heimischen Wohnzimmer viel Spaß. Musikalisch nistet sich Flügel irgendwo im Grenzgebiet von Deep House, Disco und Jazz ein, was dazu führt, dass man immer wieder ein lautstarkes „Yes“ in Richtung Plattenteller brüllen möchte. Deshalb feiert schön. Bis zum nächsten Zuckerbeat.

UND WAS NUN?