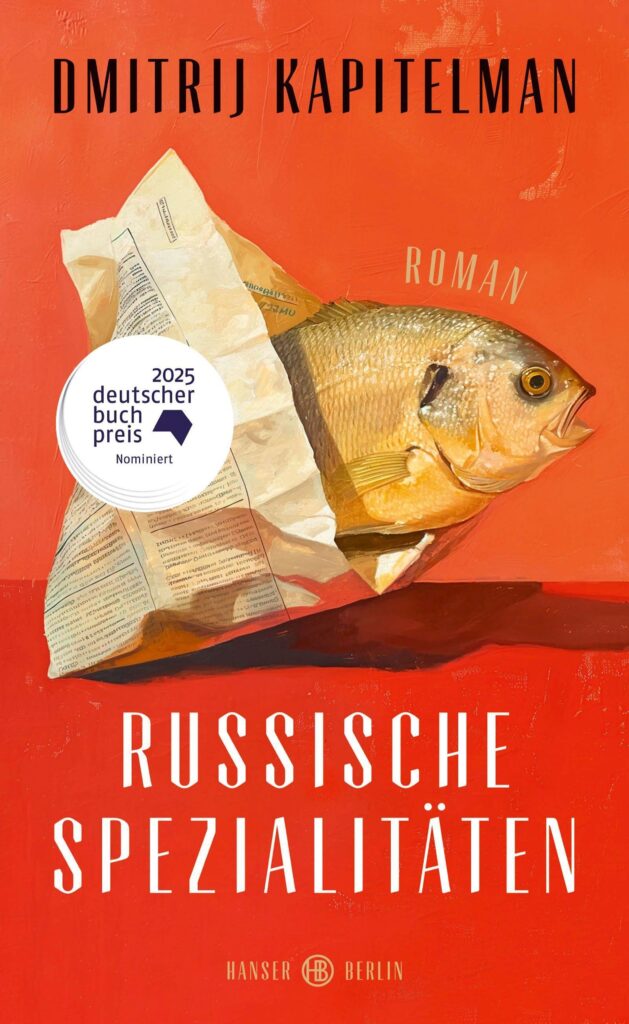

mit dem für den Deutschen Buchpreis nominierten Werk „Russische Spezialitäten“ von Dimitrij Kapitelman.

// Dmitrij Kapitelman hat mit Russische Spezialitäten einen Roman geschrieben, der sich schwerlich einer eindeutigen Gattung oder Stimmung zuordnen lässt – und genau das macht ihn so besonders. Schon der Schauplatz, ein kleiner Laden in Leipzig, der alles anbietet, was nostalgisch nach „Heimat“ schmeckt oder aussieht – Pelmeni, Wodka, SIM-Karten, Matrosenshirts –, ist ein Sinnbild für das Zerrissene, Vieldeutige, das Kapitelman seit Jahren literarisch verhandelt: Wie lebt man in einer Welt, in der die Symbole für Verbundenheit plötzlich von politischen Verbrechen überschattet werden? Im Zentrum stehen Mutter und Sohn, beide mit ukrainischen Wurzeln aus Kyjiw, und doch durch den russischen Angriffskrieg in eine fast unüberbrückbare Distanz getrieben. Die Mutter hält zu Putin, gefangen in den Erzählungen der russischen Propaganda, während der Sohn, der an nichts so sehr hängt wie an seiner Sprache, seiner Mutter und seiner Heimatstadt, fast zerbricht an diesem Widerspruch.

Er begibt sich schließlich zurück in die Ukraine – ein riskanter, fast irrationaler Schritt, aber einer, der aus Verzweiflung und Liebe gleichermaßen geboren ist. Kapitelman macht daraus keine glatte Heldengeschichte, sondern eine Tragikomödie, in der sich Zärtlichkeit und bittere Verzweiflung ständig abwechseln. Das ist typisch für sein Schreiben: Schon in seinen früheren Büchern – etwa Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters oder Eine Formalie in Kiew – verbindet er persönliche Familiengeschichten mit einer politischen Dimension, die weit über das Private hinausweist. Er hat ein Gespür für Absurditäten im Alltag, für die grotesken und zugleich tief traurigen Momente, die entstehen, wenn politische Katastrophen ins familiäre Wohnzimmer einbrechen. Auch in Russische Spezialitäten balanciert er mühelos zwischen Humor und Trauer, zwischen präziser Beobachtung und poetischem Bild. Mich hat das Buch besonders deshalb bewegt, weil es nicht nur von der Sprachlosigkeit zwischen Mutter und Sohn erzählt, sondern auch von der Frage, ob Sprache selbst eine Brücke sein kann – oder ob sie, wenn sie einmal vergiftet ist, auch Gräben vertieft. Kapitelman schreibt in einem Ton, der nahbar und persönlich bleibt, ohne je ins Sentimentale abzugleiten. Man spürt, dass er nicht nur eine Geschichte über seine Figuren erzählt, sondern zugleich über eine ganze Generation, die mit Brüchen, Migration, Krieg und widersprüchlichen Loyalitäten lebt. Am Ende bleibt ein Roman, der völlig zu Recht auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis steht und der trotz seines schmalen Umfangs enorm viel enthält: eine Familiengeschichte, eine Reflexion über Wahrheit und Lüge, über Zugehörigkeit und Entfremdung, über Liebe und Politik. Und vielleicht auch ein Versuch, mit Literatur das einzulösen, was zwischen Menschen im Leben oft misslingt: ein Gespräch, das die Gräben wenigstens für einen Moment überbrückt.

UND WAS NUN?