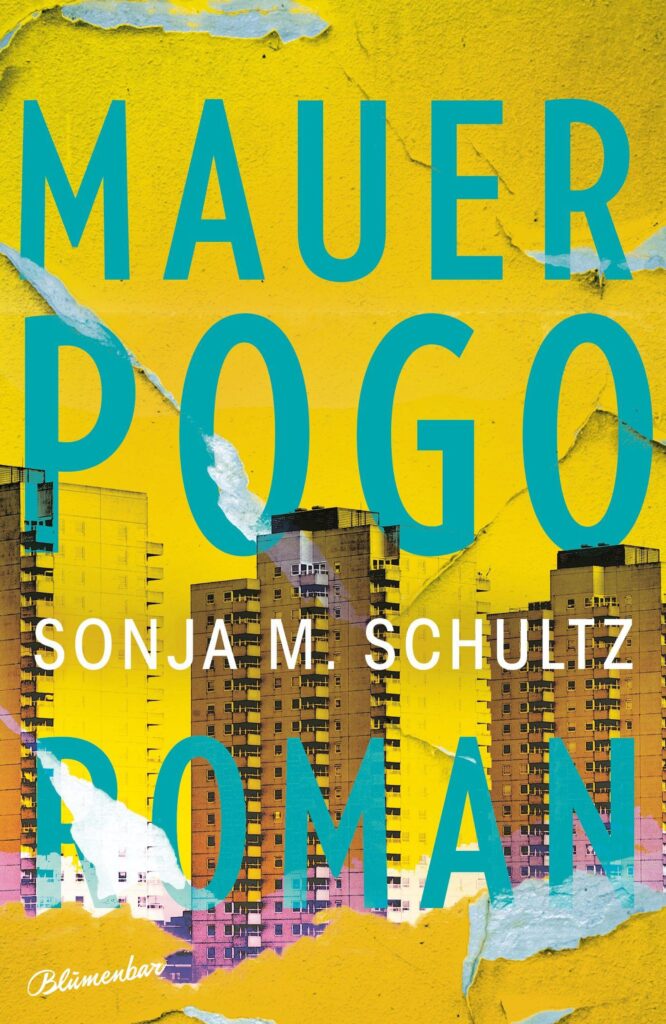

mit dem Werk „Mauerpogo“ von Sonja M. Schultz.

// Sonja M. Schultz hat mit Mauerpogo einen Roman geschrieben, der nicht nur eine Zeitreise in die DDR der frühen achtziger Jahre ist, sondern ein vibrierendes Porträt jugendlicher Rebellion, das sich beim Lesen wirklich elektrisierend anfühlt. Wir begegnen Jo, einem vierzehnjährigen Mädchen, das mitten in der Vorbereitungsroutine zur Jugendweihe steckt – der Rock für die Feier liegt schon bereit, das Leben scheint vorgezeichnet, bieder und einengend. Doch dann fällt ihr dieses eine Foto in die Hände, eine Londonerin in Lederjacke, mit wirrer Frisur und zerrissenen Strumpfhosen. Es ist einer dieser Momente, in denen sich alles verschiebt: Plötzlich wird Jo klar, dass es auch ein anderes Leben gibt, eines jenseits der vorgefertigten Bahnen. Dieses Bild wird zu einer Art Initialzündung, zu einem Versprechen von Freiheit, das sie mit aller Kraft einzulösen versucht. Sie färbt sich die Haare knallgrün, gründet eine Band, verliebt sich in Ratte, einen Schlagzeuger, dessen Rhythmus so kompromisslos ist wie der Punk selbst.

Nächte verbringt sie im Pressluftschuppen, tanzend, schwitzend, lebendig wie nie zuvor. In diesen Szenen spürt man als Leser*in nicht nur den Soundtrack der Zeit, sondern auch die Körperlichkeit, die Energie, das Aufbegehren. Mauerpogo macht erfahrbar, dass Punk mehr war als Musik oder Mode – es war ein Lebensgefühl, eine Sprache, die es erlaubte, all das Unausgesprochene, die Wut, die Sehnsucht, das Eingesperrtsein in schrille, laute, rotzige Gesten zu übersetzen. Doch Sonja M. Schultz bleibt nicht bei der euphorischen Oberfläche stehen. Sie zeigt, wie schnell dieser Drang nach Freiheit in der DDR mit der Realität der staatlichen Überwachung kollidierte. Jo gerät ins Visier der Stasi, erlebt Schikanen, Einschüchterung, schließlich auch Gewalt. Gerade diese Reibung macht den Roman so kraftvoll: Die Momente ausgelassener Freude stehen neben der Erfahrung von Ohnmacht und Repression. Die Ekstase des Pogotanzes trifft auf die Enge des Überwachungsstaats. Als Leser*in spürt man förmlich die Spannung zwischen den beiden Polen, das Zittern einer Generation, die nach Ausdruck sucht und gleichzeitig immer mit der Gefahr konfrontiert ist, dafür bestraft zu werden. Was mich besonders berührt hat, ist die Direktheit, mit der Schultz erzählt. Sie schreibt in einer Sprache, die roh und poetisch zugleich ist, die keine Scheu hat, laut und schroff zu sein, aber immer wieder auch in zarten Momenten aufleuchtet – in der Freundschaft zwischen den Jugendlichen, in der vorsichtigen ersten Liebe, im Bedürfnis, sich gesehen und verstanden zu fühlen. Gerade diese Mischung aus Härte und Verletzlichkeit macht Mauerpogo zu einem Roman, der lange nachhallt. Man liest ihn nicht nur als Zeitdokument über eine Subkultur in der DDR, sondern auch als universelle Geschichte über das Erwachsenwerden, über das Ringen um Identität, über den Mut, sich nicht in Rollen pressen zu lassen. Während des Lesens habe ich immer wieder an die Energie gedacht, die Punk ausstrahlt, an die Mischung aus Wut und Lebenshunger, die in den Songs dieser Zeit steckt. Genau dieses Gefühl transportiert Schultz auch literarisch: Der Text vibriert, er reißt mit, er lässt einen nicht kalt. Und gleichzeitig schimmert darunter stets die politische Dimension durch – die Erkenntnis, dass jede jugendliche Geste des Widerstands in einem autoritären System eine ganz andere Sprengkraft bekommt. Mauerpogo ist damit ein Roman, der persönlich und politisch zugleich ist. Für mich war er wie ein Schlaglicht auf eine Zeit, die einerseits weit weg erscheint und andererseits in den Fragen nach Freiheit, Rebellion und Selbstbestimmung erstaunlich aktuell wirkt. Er erzählt von der Kraft jugendlicher Auflehnung, aber auch von ihrem Preis. Und er macht spürbar, dass jede Form von Widerstand, so laut oder chaotisch sie auch erscheinen mag, immer auch eine Form von Selbstbehauptung ist.

UND WAS NUN?