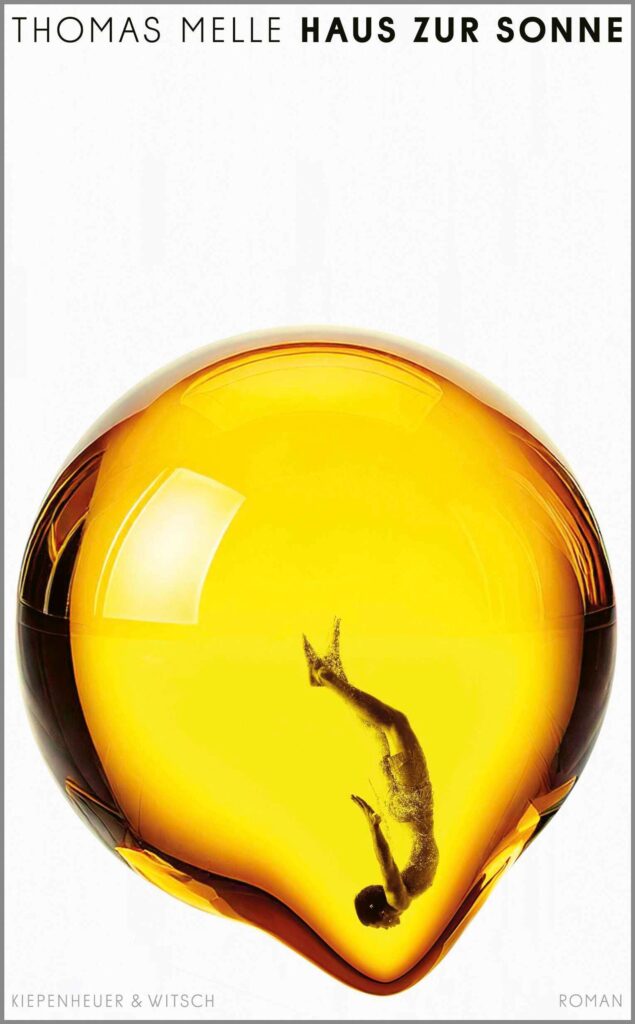

mit dem Werk „Haus zur Sonne“ von Thomas Melle.

// Thomas Melle hat mit Haus zur Sonne ein verstörendes, klarsichtiges und zugleich tief poetisches Buch geschrieben, das einem nicht nur unter die Haut geht, sondern sich dort regelrecht einnistet. Wie schon in Die Welt im Rücken – einem der wichtigsten literarischen Texte über psychische Krankheit im deutschsprachigen Raum – gelingt es Melle auch hier, über Themen zu schreiben, die gemeinhin lieber verdrängt werden: Krankheit, Sterben, Selbstbestimmung, Sinnsuche am Abgrund. Doch während sein autobiografisches Meisterwerk die eigene manisch-depressive Erkrankung direkt verhandelte, verlegt er sich in Haus zur Sonne auf ein fiktives Szenario – wobei dieses Fiktionale nie ganz losgelöst ist vom Gefühl, dass es auch wahr sein könnte. Oder zumindest bald wahr werden könnte. Das titelgebende „Haus zur Sonne“ ist eine staatlich finanzierte Einrichtung, irgendwo zwischen Kurhotel, Traumfabrik und Sterbeklinik. Menschen, die lebensmüde, todkrank oder schlicht erschöpft sind, begeben sich dorthin, um ihre letzten Wünsche erfüllt zu bekommen – und danach, scheinbar reibungslos und ohne Tragik, aus dem Leben zu scheiden.

Es ist ein surrealer Ort, fast schon kafkaesk in seiner durchorganisierten Menschlichkeit, in seinem pragmatischen Umgang mit dem Tod. Und doch wirkt nichts überzeichnet. Gerade das macht die Lektüre so intensiv: die Vorstellung, dass eine solche Institution denkbar ist – ja, vielleicht sogar notwendig oder sinnvoll wäre. Thomas Melle schreibt in einer Sprache, die nie effekthascherisch ist, aber immer trifft. Lakonisch, klar, oft trocken, gelegentlich mit einer fast zärtlichen Melancholie. Seine Figuren – allen voran der Ich-Erzähler, dessen Identität lange vage bleibt – tragen ihre Verlorenheit nicht als Pose vor sich her, sondern bewegen sich tastend durch eine Welt, in der Hoffnung und Resignation untrennbar ineinander übergehen. Der Ton des Buches ist nüchtern, aber nicht kalt. Emotional, aber nie sentimental. Und was wirklich bemerkenswert ist: Trotz der Schwere des Themas liest sich der Roman leicht – nicht im Sinne von oberflächlich, sondern im besten Sinne zugänglich. Melle vertraut seinem Leser, er erklärt nichts zu Tode, sondern lässt Raum für Ambivalenz, für Uneindeutigkeit, für eigene Gedanken. Was mich besonders bewegt hat, ist die Art, wie der Roman die Frage nach Selbstbestimmung stellt, ohne je in eine politische Diskussion oder ein moralisches Urteil abzugleiten. „Darf man sterben wollen?“ – diese Frage stellt das Buch nicht laut, sondern lässt sie durch jede Zeile hindurch mitschwingen. Und ebenso die Gegenfrage: „Was ist das eigentlich – Leben?“ In dieser Schwebe zwischen Wunsch, Flucht, Auflösung und vielleicht doch Rettung liegt die große Stärke von Haus zur Sonne. Es ist kein Thesenroman. Es ist ein Roman, der fühlt, tastet, beobachtet – und gerade dadurch so präzise ist. Haus zur Sonne ist ein leises, aber radikales Buch. Es fordert dazu auf, sich mit dem Ende zu beschäftigen, nicht auf eine dunkle, erdrückende Weise, sondern mit einer fast meditativen Ernsthaftigkeit. Es erinnert daran, dass Lebensmüdigkeit nicht dasselbe ist wie Sterbewunsch, dass Glück vielleicht nicht immer laut ist – und dass am Ende manchmal weniger eine Erlösung wartet als ein letztes, stilles Begreifen. Dieses Buch hallt nach. Tage später dachte ich noch an einzelne Bilder, Sätze, Gedanken. Und an das Gefühl, dass Melle mit seinem Schreiben etwas ganz Seltenes gelingt: Er konfrontiert uns mit unseren dunkelsten Fragen, ohne uns die Antworten zu nehmen. Oder sie aufzudrängen. Ein Roman, der uns Menschen in ihrer Verletzlichkeit, aber auch in ihrer Würde zeigt.

UND WAS NUN?