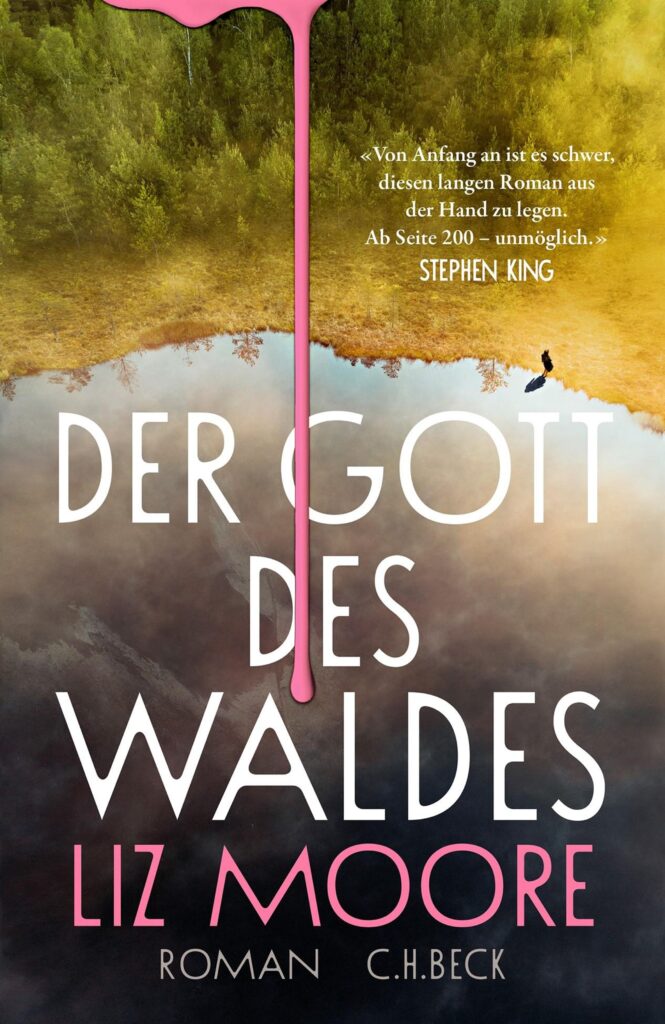

mit dem Werk „Gott des Waldes“ von Liz Moore.

// Als ich Der Gott des Waldes von Liz Moore aufschlug, war ich sofort in eine Atmosphäre hineingezogen, die dicht, drückend und zugleich unwiderstehlich geheimnisvoll ist. Schon der erste Satz „Wenn du dich verläufst: Setz dich hin und schrei!“ hat bei mir ein Echo ausgelöst – eine Mischung aus kindlicher Angst vor dem Wald und der Gewissheit, dass hier nicht nur Natur, sondern auch menschliche Abgründe verhandelt werden. Die Geschichte beginnt im Sommer 1975 in den Adirondack Mountains, und dieses Setting ist mehr als bloße Kulisse: Der Wald wird selbst zur Hauptfigur. Moore gelingt es meisterhaft, die Landschaft so lebendig zu beschreiben, dass ich beim Lesen fast die feuchte Hitze spürte, den modrigen Geruch der Erde, das Rascheln im Unterholz, das einen immer wieder erschreckt, weil man nicht weiß, ob es ein Tier oder ein Mensch ist. Der Wald verschluckt, verschleiert, bewahrt Geheimnisse – und genau in diesem Zwielicht verschwinden Kinder.

Das Zentrum des Romans bildet das Verschwinden von Barbara Van Laar, der dreizehnjährigen Tochter einer wohlhabenden, aber zerrütteten Familie, die über Land und Menschen im Camp herrscht, als seien es ihre Besitzstücke. Schon vierzehn Jahre zuvor verschwand Barbaras Bruder Bear – spurlos. Diese Verbindung zieht sich wie ein unheilvolles Echo durch die Seiten, und während die offizielle Suche beginnt, legt Moore die eigentlichen Abgründe frei: nicht nur den Wald, sondern das, was sich hinter den Fassaden der Menschen abspielt. Was mich beim Lesen am meisten gefesselt hat, war die Vielstimmigkeit. Die Autorin gibt nicht nur den Van Laars Raum, sondern auch den Kindern, die mit Barbara im Camp waren, den Angestellten, die am Rand der Gesellschaft stehen, und jenen, die von der Macht und dem Geld der Familie abhängig sind. Jeder Blickwinkel trägt ein Puzzlestück bei, und doch bleibt immer das Gefühl, dass man der Wahrheit nie ganz nahekommt. Diese Unsicherheit, dieses Changieren zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was verschwiegen wird, erzeugt eine unheimliche Spannung. Die Van Laars selbst sind wie eine dunkle Chiffre. Reich, einflussreich, abweisend – und gleichzeitig völlig unfähig, die Brüche in ihrer eigenen Familie zu sehen. Ich habe beim Lesen immer wieder gedacht: „Sie sind Opfer und Täter zugleich.“ Ihre Kälte gegenüber den Suchtrupps, ihr Zögern, Hilfe zu rufen, ihr unausgesprochenes Wissen um den verschwundenen Sohn – all das macht sie zu einer Familie, die von Schuld durchdrungen ist, auch wenn niemand sie offen ausspricht. Aber Der Gott des Waldes ist weit mehr als ein Kriminalfall. Moore legt mit feiner Beobachtungsgabe soziale Ungleichheiten offen: das Leben der privilegierten Camperinnen und das Schicksal der Angestellten, die im Schatten dienen und doch mehr sehen, als die Van Laars je wahrhaben wollen. Es geht um Machtmissbrauch, ums Schweigen der Frauen, die sich behaupten müssen, um Loyalität, Verrat und die fragile Schönheit von Freundschaften, die unter Druck stärker oder zerbrechlicher werden. Ich habe das Buch nicht wie einen klassischen Thriller gelesen, sondern wie einen Gesellschaftsroman, der die Form des Thrillers nutzt, um tiefer zu graben. Jede Figur, jede Andeutung hat mich gezwungen, zurückzublättern, zu vergleichen, Hypothesen aufzustellen. Moore schreibt mit einer Präzision, die mich oft sprachlos gemacht hat – mal kühl, mal poetisch, immer durchdrungen von einer unterschwelligen Bedrohung. Besonders die Figur der Barbara hat mich berührt: ein junges Mädchen, das versucht, im Schatten ihrer Familie eine eigene Identität zu finden, und doch in einem Netz aus Erwartungen, Geheimnissen und Machtspielen gefangen ist. Dass sie verschwindet, wirkt fast wie ein unausweichliches Schicksal – und doch habe ich beim Lesen gehofft, dass es vielleicht einen Ausweg gibt, einen Riss im Geflecht der Schuld. Am Ende bleibt kein befriedigendes Aufatmen, sondern ein Echo, das nachhallt: die Erkenntnis, dass der Wald vieles verschluckt, dass aber die eigentlichen Schrecken in den Strukturen der Gesellschaft liegen. Der Gott des Waldes ist ein vielschichtiger, wuchtiger Roman, der weit über sein Genre hinausweist – und der mich noch Tage nach der letzten Seite nicht losgelassen hat.

UND WAS NUN?