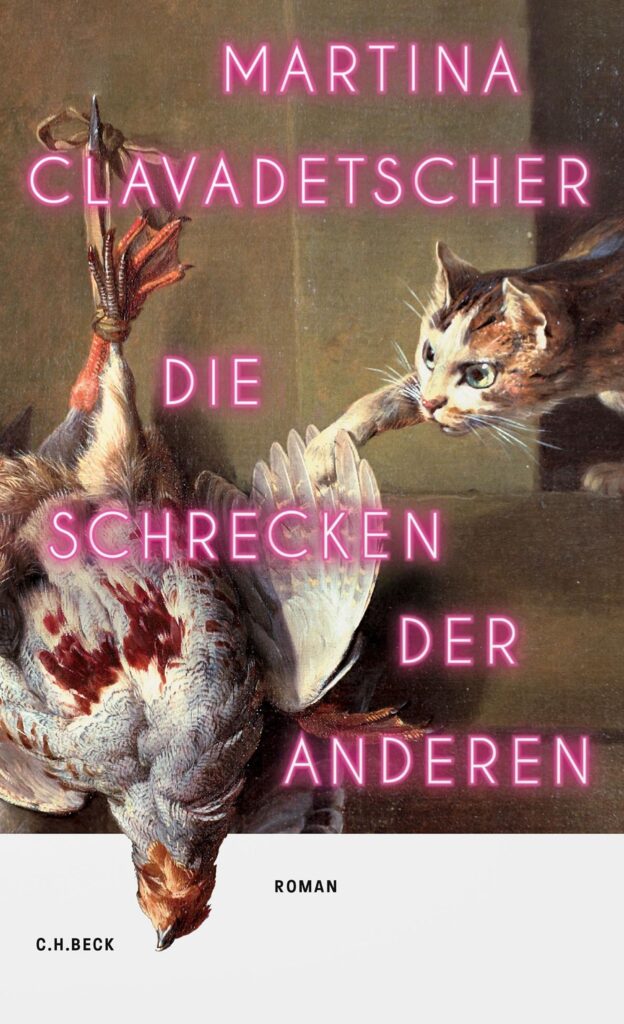

mit dem Werk „Die Schrecken der Anderen“ von Martina Clavadetscher.

// Als ich Die Schrecken der anderen von Martina Clavadetscher zur Hand nahm, war mir schnell klar, dass dieses Buch mich nicht in einer linearen Erzählung begleiten würde, sondern mich Schicht für Schicht in eine Welt zieht, die mehr Fragen stellt, als sie Antworten gibt. Der Einstieg wirkt fast unschuldig: Ein Junge stößt beim Schlittschuhlaufen auf einen Toten im Eis. Doch was zunächst wie ein bizarrer Zufall klingt, öffnet eine Tür in eine Geschichte, die viel größer ist als dieses einzelne Bild – eine Geschichte, die von Erinnerung, Schuld, Verdrängung und Verstrickungen handelt. Besonders eindrücklich ist die Figur Kern, ein schwerreicher Erbe, dessen Augenlicht schwächer wird, während er selbst nicht wirklich sehen will. Das Motiv des Sehens und Nicht-Sehens durchzieht den ganzen Roman wie ein leiser, aber beharrlicher Takt. Kerns Mutter, hundert Jahre alt, ans Bett im Dachgeschoss gefesselt und dennoch alles bestimmend, hat mich besonders fasziniert: Sie ist einer dieser Charaktere, die wie ein Symbol wirken, als Verkörperung von Macht, Tradition und einer Schuld, die nicht vergeht, sondern weitergegeben wird.

Immer wieder schiebt Clavadetscher neue Figuren ins Bild, die auf den ersten Blick nebensächlich erscheinen und doch unverzichtbar sind. Da ist Schibig, der Archivar, dessen Einsamkeit in der Begegnung mit Rosa eine Wendung nimmt. Rosa, die Alte aus dem Wohnwagen, war für mich eine Art Gegenstimme zu all dem Schweigen, ein lebendiges Gedächtnis, das sich nicht abspeisen lässt mit der Behauptung, Dinge seien belanglos oder abgeschlossen. Sie erkennt die Zusammenhänge zwischen dem Toten im Eis, den mysteriösen Zylinderherren im Gasthof, der Frau, die sich weigert, Kreide zu essen, und dem geplanten Mahnmal, das im Zentrum einer größeren Auseinandersetzung steht. Clavadetschers Sprache ist klar und zugleich vielschichtig. Man liest Sätze, die zunächst nüchtern wirken, aber dann wie Nachbeben in einem nachhallen. Oft habe ich beim Lesen innegehalten, weil ich spürte, dass hinter einer scheinbar alltäglichen Szene eine viel größere Bedeutung liegt. Sie schafft es, Alltägliches und Legenden, Vergessenes und Gegenwärtiges so zu verweben, dass daraus ein dichtes Gewebe entsteht, das sich der schnellen Deutung entzieht. Was mich am meisten berührt hat, ist der Gedanke, dass das eigentliche Verbrechen oft im Dulden liegt. Dieses Schweigen, dieses Wegsehen – es ist bequemer, aber es macht uns mitschuldig. Immer wieder hatte ich das Gefühl, dass Clavadetscher nicht nur von ihren Figuren erzählt, sondern auch direkt mich anspricht, mich zwingt, über mein eigenes Verhältnis zum Erinnern und Verdrängen nachzudenken. Die Schrecken der anderen hat in mir eine eigentümliche Mischung ausgelöst: Beklemmung, Staunen, manchmal auch Widerstand, weil ich nicht alles ertragen wollte, was aufgedeckt wird. Und doch konnte ich mich dem Sog dieser Geschichte nicht entziehen. Es ist ein Roman, der keine leichte Begleitung bietet, sondern eine Auseinandersetzung verlangt, und genau darin liegt seine Kraft.

UND WAS NUN?