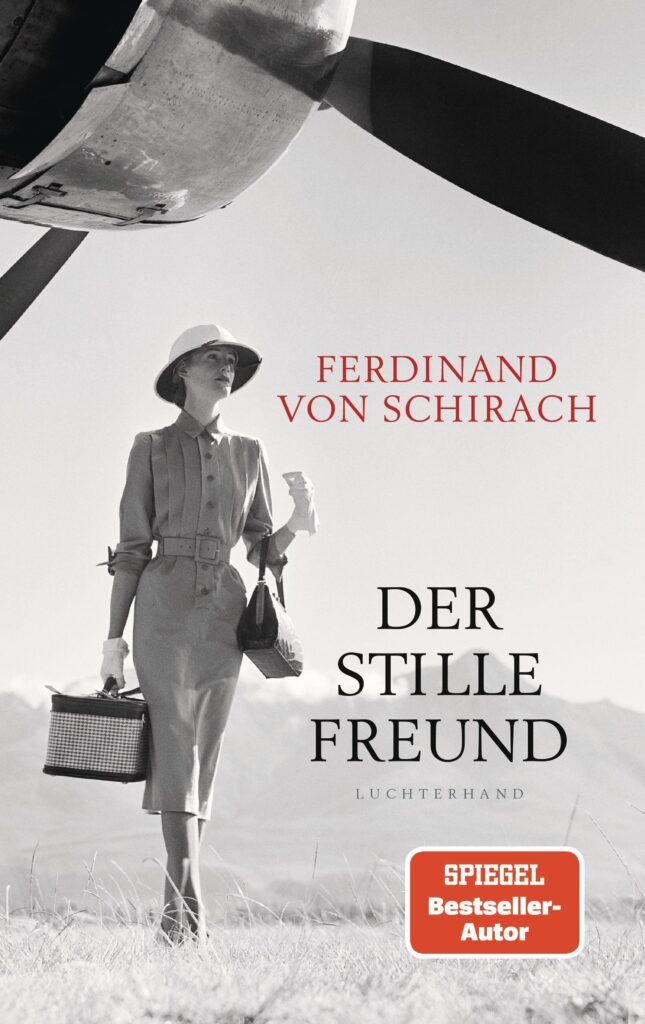

mit dem Werk „Der stille Freund“ von Ferdinand von Schirach.

// Als ich Der stille Freund von Ferdinand von Schirach zur Hand nahm, wusste ich schon, dass mich keine klassischen Erzählungen erwarten würden, sondern diese eigentümliche Mischung aus Beobachtung, Reflexion und knappen Szenen, die man bei ihm so schnell nicht vergisst. Von Schirach schreibt nie laut, nie aufdringlich – er schreibt so, dass man plötzlich innehält, den Satz noch einmal liest und spürt, dass er etwas auf den Punkt gebracht hat, was man selbst schon oft gefühlt, aber nie formuliert hat. Das Buch ist eine Sammlung von Erzählungen, und doch hängt alles wie durch einen unsichtbaren Faden zusammen. Es geht um die Fragilität des Menschen, um seine Triumphe und sein Scheitern, aber auch um das, was ihn antreibt: die Sehnsucht nach Sicherheit, nach Freiheit, nach einem Platz im Leben. Manche Geschichten beginnen beiläufig, fast unscheinbar, und genau darin liegt ihre Kraft. Da ist etwa die Erinnerung an historische Figuren – Gottfried von Cramm, Adolf Loos, Egon Friedell – Menschen, deren Lebensläufe wie Brenngläser wirken: auf Eitelkeit, Mut, Verletzlichkeit, die Zufälligkeit des Ruhms und den jähen Absturz.

Besonders berührt hat mich, wie von Schirach über Zufälle schreibt. Es sind kleine Entscheidungen, winzige Abweichungen im Alltag, die ein Leben für immer verändern können. In einer seiner Geschichten war ich so erstaunt, wie beiläufig die Katastrophe hereingebrochen ist – nicht als Drama inszeniert, sondern wie eine stille, unaufhaltsame Konsequenz. Dieses Understatement macht seine Texte so eindringlich: Man liest nicht, um eine spektakuläre Pointe zu finden, sondern um zu begreifen, wie das Leben tatsächlich spielt – unberechenbar, manchmal grausam, manchmal unerwartet großartig. Es gibt auch Momente von Schönheit, die mich fast wehmütig gemacht haben. Wenn er über Musik oder Malerei schreibt, dann nicht wie ein Kritiker, sondern wie jemand, der ganz still davorsteht und sich von der Kunst verändern lässt. Ich hatte mehr als einmal das Gefühl, dass Der stille Freund auch ein Buch über Dankbarkeit ist – darüber, dass es trotz all der Unsicherheit Dinge gibt, die uns tragen können: ein Lied, ein Bild, eine Begegnung. Sein Ton ist unverkennbar: nüchtern, lakonisch, fast kühl. Und gerade in dieser Kühle liegt Wärme, weil sie dem Leser die Freiheit lässt, das Eigene hineinzulegen. Ich habe beim Lesen oft gedacht, dass von Schirach weniger Geschichten erzählt, als vielmehr Spiegel aufstellt, in denen man sich selbst erkennt – in den Ängsten, den Zufällen, den Sehnsüchten. Am Ende bleibt das Gefühl, dass Der stille Freund kein Buch ist, das man einmal liest und dann wegstellt. Es ist eher eines, zu dem man zurückkehrt, um sich in den kleinen, unscheinbaren Sätzen neu zu verorten. Es erzählt nicht nur von den Brüchen der anderen, sondern macht einem bewusst, dass auch das eigene Leben von Zufällen abhängt, dass man verletzlich ist – und dass genau darin die Würde liegt.

UND WAS NUN?