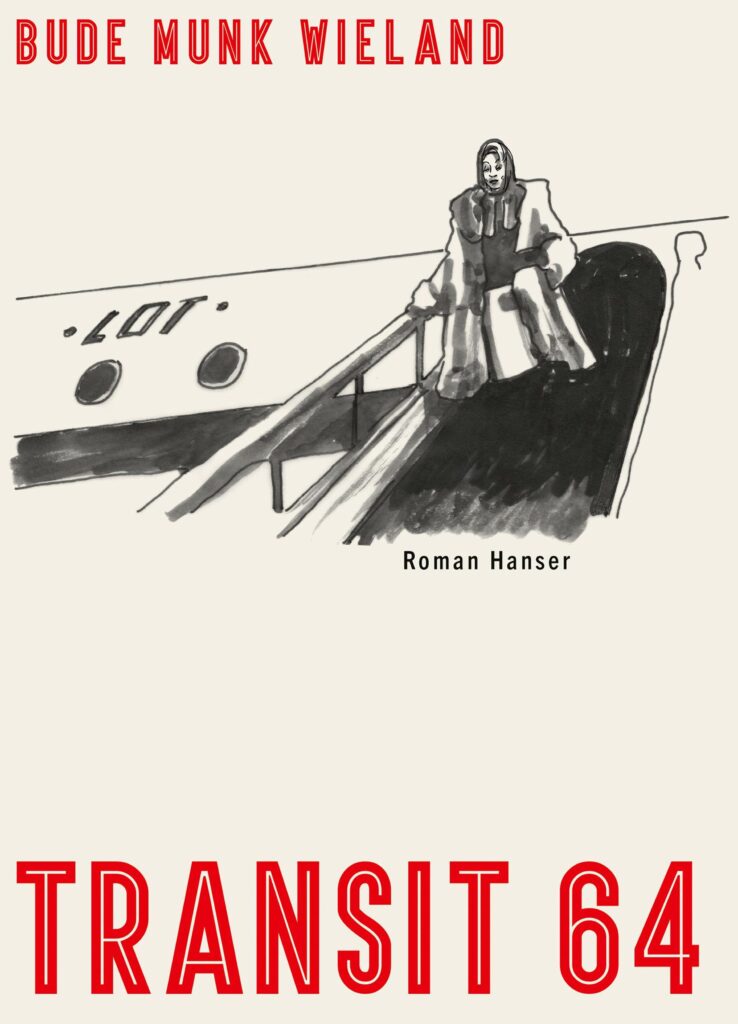

mit dem Werk „Transit 64“ von Bude Munk Wieland.

// Beim Aufschlagen von Transit 64 von Heinz Bude, Bettina Munk und Karin Wieland hatte ich sofort das Gefühl, in ein ungewöhnliches Experiment einzutauchen. Es ist kein klassischer Roman, keine reine Geschichtsstudie, sondern etwas dazwischen – ein mutiges Spiel mit Fakten und Fiktionen, das den Blick auf das 20. Jahrhundert noch einmal völlig neu öffnet. Schon die Grundidee hat mich elektrisiert: Marlene Dietrich, die Weltikone, gebrochene Tochter Deutschlands und gefeierte Künstlerin im Exil, könnte im Berlin des Jahres 1964 plötzlich zur Bundespräsidentin vorgeschlagen werden. Allein dieser Gedanke wirkt so absurd wie faszinierend, und genau darin liegt die Stärke des Buches. Die Autorinnen und der Autor verweben historische Persönlichkeiten und reale politische Konstellationen mit einer alternativen Erzählung, die mitten im Kalten Krieg angesiedelt ist. Man spürt beim Lesen sofort die Kälte des geteilten Berlins, man sieht Dietrich, die nach Jahren des Bruchs mit Deutschland nur kurz auf der Durchreise in ihre alte Heimat zurückkehrt, und man ist zugleich Zeuge einer irrwitzigen Idee: Willy Brandt und Egon Bahr wollen sie gegen Heinrich Lübke ins Rennen um das höchste Amt schicken.

Diese Mischung aus dokumentierten Ereignissen und frei erfundener Zuspitzung macht die Lektüre unglaublich spannend, weil man nie genau weiß, wo die Realität endet und die Fiktion beginnt. Mich hat besonders fasziniert, wie Bude, Munk & Wieland hier ein literarisches Gedankenspiel erschaffen, das weit über eine simple „Was wäre, wenn“-Geschichte hinausgeht. Es geht um Freiheit und Exil, um Diktatur und Anpassung, um die ewige Suche nach Haltung in einer Zeit, die von Widersprüchen und Brüchen geprägt war. Man merkt, dass Heinz Bude als Soziologe ein tiefes Gespür für gesellschaftliche Dynamiken mitbringt, während Bettina Munk und Karin Wieland diese Perspektiven mit künstlerischer und erzählerischer Kraft erweitern. Das Buch lebt nicht nur von seiner Idee, sondern auch von den Bildern und Motiven, die sie nutzen, um das 20. Jahrhundert noch einmal neu zu beleuchten und bis in unsere Gegenwart hinein zu verlängern. Für mich ist Transit 64 mehr als nur ein Roman – es ist eine Art Gedankenexperiment, das zum Nachdenken zwingt: Was wäre gewesen, wenn Ikonen wie Dietrich aktiv in die Politik eingetreten wären? Wie hätte das die Nachkriegsgeschichte verändert, und was sagt das über unsere heutigen politischen und kulturellen Vorstellungen? Gerade weil die Geschichte so gekonnt zwischen Realität und Fiktion pendelt, hatte ich beim Lesen immer wieder das Gefühl, selbst Teil dieser Parallelwelt zu sein. Es ist ein Buch, das man nicht einfach weglegt, sondern das einen begleitet und nachhallen lässt, weil es Fragen stellt, die größer sind als die eigentliche Geschichte.

UND WAS NUN?