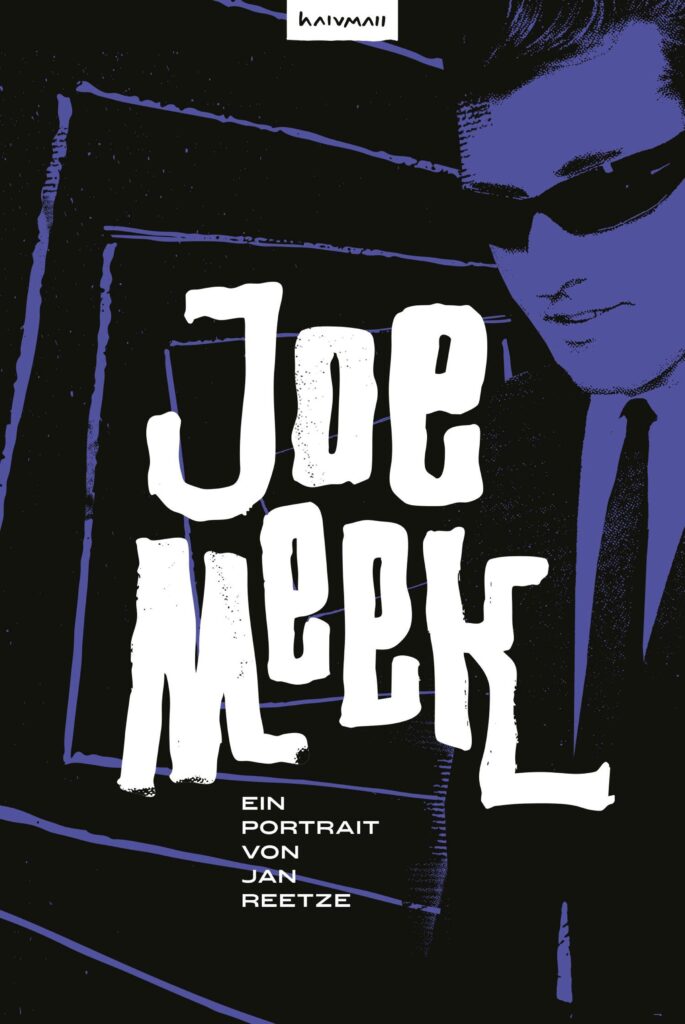

mit dem Werk „Joe Meek – Ein Portrait“ von Jan Reetze.

// Wenn man dieses Buch aufschlägt, öffnet sich eine ganze Ära: die wilden, experimentierfreudigen Jahre des britischen Pop vor den Beatles. Jan Reetze gelingt es, die Geschichte von Joe Meek so lebendig zu erzählen, dass man den Geruch von Magnetband und heißgelaufenen Röhren förmlich in der Nase hat. Meek, geboren 1929 in dem westenglischen Städtchen Newent, war schon als Kind fasziniert von allem, was klang. Er bastelte an Radiogeräten, baute seine eigenen Verstärker und schraubte sich damit buchstäblich in die Zukunft. Nach seiner Zeit als Funktechniker bei der Royal Air Force verdiente er sich seine ersten Sporen bei den IBC Studios in London – damals eine der wichtigsten Adressen der britischen Aufnahmeszene. Dort zeigte sich früh, dass Meek nicht einfach nur Tontechniker war, sondern ein Klangkünstler: Er erfand Hallräume aus Badezimmern, nutzte Oszillatoren und Tonbandschleifen, wenn alle anderen noch brav nach Lehrbuch aufnahmen. In den fünfziger Jahren arbeitete er an Pop-, Jazz- und Orchesterproduktionen, bevor er 1960 den mutigsten Schritt ging: Er richtete sein eigenes Studio ein – ausgerechnet über einem Plattenladen in der Holloway Road, mitten in einem unscheinbaren viktorianischen Haus.

Dort entstand 1962 sein größter Triumph: „Telstar“, ein futuristisch anmutender Instrumentalhit mit Weltraumklängen, der als erster britischer Song Platz 1 der US-Charts erreichte. Reetze schildert diese Nächte voller Kabelsalat, improvisierter Mikrofonaufhängungen und unerschöpflicher Ideen so plastisch, dass man glaubt, selbst im engen Studio zu stehen. Doch so hell Meeks Musik leuchtete, so dunkel waren die Schatten in seinem Leben. Die britische Gesellschaft der frühen Sechziger verfolgte Homosexualität noch strafrechtlich; Meek stand auf dem polizeilichen Schwulenregister und lebte in ständiger Angst. Gleichzeitig wuchs seine Tablettenabhängigkeit, sein Arbeitstempo war rastlos. Er war ein Perfektionist, der Musiker zur Verzweiflung treiben konnte, und zugleich ein Visionär, dessen Aufnahmen Rock, Pop und frühe Elektronik entscheidend prägten. Die letzten Jahre wurden überschattet von Paranoia, finanziellen Sorgen und psychischen Krisen. 1967 endete sein Leben auf tragische Weise – ein Schock für Freunde und Kollegen, aber auch der Moment, in dem sein Mythos begann. Jan Reetze zeichnet diesen Weg präzise und zugleich packend nach. Er zeigt nicht nur den genialen Produzenten, der Bands wie The Tornados oder Screaming Lord Sutch formte, sondern auch den verletzlichen Menschen, der sich nach Anerkennung sehnte und sich doch oft selbst im Weg stand. Seine Klangexperimente – von aufwändigem Overdubbing bis zu eigenwilligen Echoeffekten – ebneten den Weg für spätere Pop-Avantgardisten von Brian Eno bis zu modernen Elektronikproduzenten. Diese erste deutschsprachige Biografie ist mehr als nur eine Hommage. Sie ist ein sorgfältig recherchiertes, atmosphärisch dichtes Porträt eines Mannes, der die Popmusik in eine neue Ära führte und dessen Werk bis heute nachhallt. Man legt das Buch aus der Hand und hört plötzlich überall den Nachklang von „Telstar“ – wie ein Echo aus einer anderen Zeit, das nie ganz verklingt.

UND WAS NUN?